les 33 Maires d'Eaubonne depuis la Révolution jusqu'à 1965

Sauf indication contraire, ces notices ont été rédigées par Paul Morse entre 2015 et 2018. Pour chaque maire cité vous pouvez retrouver sa généalogie complète, parfois jusqu'à 5 générations, ainsi que d'autres détails biographiques, sur le site Généanet "Chroniques Eaubonnaises" que tient à jour l'auteur.

Toutes les illustrations, à l'exception des portraits de Louis Coutan et de Gaston Carle, proviennent des Archives Municipales d'Eaubonne, et sont reproduites ici avec leur aimable autorisation.

Nota : toute reproduction interdite, même partielle, sans l’accord écrit de l’auteur.

L'Assemblée Nationale vote, le 14 décembre 1789, la constitution des Municipalités dans toute la France, et en fixe les modalités. Le 31 janvier 1790 les notables d'Eaubonne se réunissent pour élire leur premier maire. Jusqu'en 1799, les maires sont élus pour un mandat de deux ans par suffrage censitaire, c'est-à-dire par leurs concitoyens imposables payant une contribution au moins égale à trois jours de travail. Peuvent être élus maire ceux qui paient un impôt au moins égal à dix jours de travail.

Sébastien FOURNIER, maire de 1790 à 1791

Les Fournier sont vignerons à Saint-Gratien de père en fils depuis au moins trois générations. Sébastien, né le 30 novembre 1739 dans cette ville, s'installe à Eaubonne en 1762, à l'occasion de son mariage avec Denise Gillet, elle aussi d'une famille de vignerons Eaubonnais. Sébastien, tout en travaillant la vigne, et nommé syndic de la ville en 1763 et marguillier (chargé de l'administration des biens de la paroisse) en 1776. Notons que son beau-père, Jean Gillet, était aussi greffier de la commune et marguillier avant lui.

C'est donc tout naturellement que Sébastien Fournier devient le premier maire d’Eaubonne. Il exerce cette fonction en 1790 et 1791 avant de passer la main à Edmé Salmon. En 1792, il est électeur du Département de Seine-et-Oise, tout comme Michel Ogé (ci-dessous). En l'An VII (1799) on le retrouve comme agent municipal de la ville, à l'âge de 50 ans.

Sébastien et Denise ont 11 enfants, tous nés à Eaubonne. Au moins 7 atteindront l'âge adulte, se marieront et fonderont des familles sur notre commune. Parmi leurs conjoints, on trouve des patronymes bien connus dans notre ville ou des communes limitrophes : Prévost, Aubin, Ruel et Toullier.

Denise s'éteint à Eaubonne en 1798, Sébastien décède à Eaubonne en 1816, à l'âge de 76 ans.

Edmé SALMON, maire de 1791 à 1792

Edmé Salmon était aubergiste-épicier à Eaubonne dans les années 1750. Avec son épouse, Marie Edmé, ils avaient deux enfants : Marie-Anne, née en 1755 à Eaubonne, et Antoine, dont la date et le lieu de naissance ne sont pas connus. Ce couple était peut-être originaire de Joigny dans l'Yonne, mais nous n'en avons pas la certitude

Après la mort de sa femme, fin 1779 à Eaubonne, Edmé se remarie avec Simone Duval, veuve de Jean-Baptiste Pichenot. En 1792, Edmé est marguillier de la paroisse d'Eaubonne, c'est-à-dire chargé d'administrer les biens de la paroisse.

Michel Nicolas OGÉ, maire de 1792 à 1795

Michel Ogé est un menuisier né le 4 novembre 1753 à Brienne-le-Château (Aube). Son père, Étienne, était également menuisier à Bar-sur-Aube, comme son grand-père maternel Pierre Lefèvre. Sa venue dans le Val d'Oise s'explique par la présence à Soisy-sous-Montmorency d'un autre menuisier, lui aussi issu d'une lignée de menuisiers de père en fils de Bourges, Claude Brossé (ou Brosset). Or, Claude s'est marié avec une fille de Soisy, de la famille des Toulier (ou Toullier), vignerons à Soisy depuis le XVIIe siècle au moins. Claude Brossé et Marie Marguerite Toulier se marient à Soisy en 1778. Elle a 27 ans, lui 33. Mais Claude meurt à Soisy peu de temps après, le 16 février 1780, sans postérité.

Très vite, le 22 juin de la même année, Marie Marguerite se remarie à Soisy avec Michel Nicolas Ogé. L’évêque de Pontoise leur fait la dispense des deuxième et troisième bans. Les parents de Marie Marguerite sont présents au mariage, et donnent leur consentement. Comme Claude et Michel exerçaient le même métier, on peut supposer qu'ils se connaissait avant le décès de Claude. Cependant, les témoins au mariage de Michel et de Marie Marguerite indiquent que Michel était plus connu sur Paris, et n'avait pas d'autres attaches à Soisy.

Marie Marguerite et Michel Nicolas s'installent à Eaubonne avant 1787. Leurs quatre enfants sont nés dans notre ville (Louis-Michel en 1787, Stéphanie en 1789, Clémence en 1791, et Joséphine en 1793). En 1790, Michel est procureur de la commune d'Eaubonne, et signalé comme électeur du Département de Seine-et-Oise en 1792. Il est élu Maire de la Commune en 1792 et exerce son mandat pendant trois ans.

Après le décès de sa femme en 1798, il retourne à Paris et s'installe comme menuisier 6, rue Poissonnière dans le 2ème Arrondissement, et c'est à Paris qu'il décède le 23 octobre 1812 à l'âge de 58 ans.

Jacques Amand MORISSET, maire de 1796 à 1800

Jacques Morisset est un maçon originaire de Saint-Prix, où il est né le 31 août 1766. Avant lui, son père et son grand-père étaient aussi maçons à Saint-Prix. Côté maternel, ses aïeux étaient des vignerons de Lamorlaye dans l'Oise. Il exerce le métier de maçon, de toiseur de bâtiments (celui qui mesure les travaux de constructions, en toises), et d'entrepreneur en bâtiment. Il est considéré comme un notable.

Il s'installe à Eaubonne suite à son mariage avec Marie Adrienne Félicité Ruel le 14 février 1792 ; il avait 25 ans, elle 27. Le père de Marie Adrienne, Louis Charles, en plus d'être vigneron et marchand de bois, avait la fonction de greffier de la prévôté (subdivision du baillage) d'Eaubonne jusqu'en 1792. La famille Ruel est très présente à Eaubonne, les 27 enfants ou petits enfants de Louis Charles s'allient avec les familles Durussel, Frémiot, Maillard, Perrin, Daigue et Aubin d'Eaubonne, et Maugé d'Andilly. Les Aubin sont, par ailleurs, petits enfants de Sébastien Fournier que nous avons vu plus haut.

Le couple Morisset – Ruel a deux enfants nés sur Eaubonne : Marie-Sophie (1792) et Jean-Jacques (1793). Marie Adrienne décède à Eaubonne le 8 mai 1802 à l'âge de 37 ans, Jacques Armand Morisset s'éteint à Eaubonne le 12 février 1828, à l'âge de 61 ans.

En application de la Constitution du 22 frimaire an VIII (17 février 1800), à partir de 1800 et jusqu'en 1848, les maires sont nommés par le Préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants. Après la chute du Premier Empire en 1814 et jusqu'à la Révolution de 1831, la Restauration instaure la nomination des maires et des conseillers municipaux. Après 1831, les maires sont désignés par le Roi ou par le Préfet selon la taille de la commune (plus ou moins de 3 000 habitants), mais les conseillers municipaux sont élus par suffrage censitaire pour six ans.

Louis Robert CHARPENTIER, maire de 1800 à 1801

Le père de Louis-Robert, Thomas, était garde à la Seigneurie de Piscop et de Blémur près de Domont. Tous ses 6 enfants (5 garçons, une fille) sont nés à Piscop. Le cinquième enfant, Louis Robert, quitte Piscop pour devenir le garde chasse de Monsieur Joseph-Florent Le Normand de Mézières, jusqu'à la Révolution, suivant en cela la tradition familiale. Ensuite, il devient le régisseur du fief de Bussy au décès de celui-ci en 1793 et puis de ses biens à Eaubonne après leur saisi en tant que « biens nationaux » en 1796.

Louis Robert naît le 5 juillet 1745 à Piscop, son parrain est Louis Robert Boüette, chevalier et seigneur de Blémur. Il se marie le 13 mai 1766 avec Élisabeth Denise Leturc de Montmorency. Nous ne savons pas d'où est issu le père de Louis Robert, mais sa mère, Marie Geneviève Larcher, est d'une famille installée à Piscop depuis au moins la fin du 16ème siècle. Du côté de son épouse, dont le père était également garde chasse, tous ses ancêtres sont solidement implantés dans le Duché de Montmorency depuis que les registres paroissiaux existent, et sans doute au-delà. Nous retrouvons parmi eux les Laurent, Levé, Lefébure, Duthois, Garnier et Hubert.

Nous suivons la trace de cette famille tantôt à Janvry dans l'Essonne, où Louis Robert était pendant un temps garde-chasse de Monsieur Houdry, seigneur de Janvry, puis à Chauvry dans le Val d'Oise, avant de s'établir à Eaubonne à partir de 1700, où les trois derniers des 5 enfants du couple sont nés.

Le Préfet du Département le nomme maire en 1800, fonction qu'il exerce jusqu'à son remplacement par Georges Coquatrix-Dupont le 7 avril de l'année suivante.

Leurs deux derniers enfants, Marie Denise et Marguerite Pétronille, se marient avec des eaubonnais, respectivement les vignerons Jean-François Meunier et Jean-Pierre Hamelin. Leurs descendants Meunier, Tréon, Hamelin et Vinet sont encore présents sur Eaubonne. Le gendre de Marie Denise, Charles Joseph Tréon, sera maire d'Eaubonne à son tour de 1850 à 1851 (vois ci-dessous).

Louis Robert s'éteint à Eaubonne le 5 janvier 1822, à l'âge de 76 ans.

Georges COQUATRIX-DUPONT, maire de 1801 à 1812

Avant de s'installer à Eaubonne, Georges Coquatrix-Dupont était chirurgien à l'hôpital militaire de Franciade (ancienne dénomination entre 1790 et 1800 du canton de Saint-Denis dans la Seine Saint-Denis). Installé dans l'Abbaye de Saint-Denis, l'ancien Hôtel-Dieu est renommé « la maison de l'humanité de Franciade » pour devenir en 1795 l'Hospice Civil de Saint-Denis, tandis que l’hôpital militaire reste dans l'abbaye.

Il est également cité comme Officier de santé du Duché d'Enghien (l'actuel Montmorency) et chirurgien-barbier du Prince de Condé (les Condé sont seigneurs de Montmorency depuis l’exécution d'Henri II de Montmorency en 1632), ce qui peut aisément expliquer sa présence à Eaubonne.

Georges est né le 8 janvier 1748 à Cailleville dans la Seine-Maritime d'un père inconnu et de Marguerite Coquatrix, fille de Pierre Coquatrix et de Marguerite Dampierre des villages voisins de Angiens et de Houdetôt. Le fait qu'il ait ajouté Dupont à son nom donne peut être une indication sur le nom de son père, bien que le Registre Paroissial de Cailleville n'en fait pas mention. Il y a en effet plusieurs familles Dupont dans un rayon de 10 kilomètres autour de Cailleville, et notre attention est attiré par Jean Dupont de Clasville (1701 – 1754) dont la marraine ne fut autre que Marguerite Dampierre, le mère de Marguerite Coquatrix.

Quand George a presque trois ans, sa mère se marie à Criquetôt-le-Mauconduit, village voisin, avec un chartier (un conducteur de charrette) veuf de de 35 ans, Pierre Buquet. On peut raisonnablement supposer que Pierre et Marguerite élèvent le petit Georges jusqu'à l'adolescence.

Il se marie vers 1774, sans doute à Paris, avec Marie Marguerite Sardin, originaire d'Esteville dans la Seine Maritime, à une quarantaine de kilomètres de Cailleville.

Après la naissance de leur fille, Anne Pélagie le 12 février 1775 à Paris (paroisse Saint-Jacques de la Boucherie), la famille Coquatrix s'installe à Eaubonne où Georges est Officier de Santé, après avoir exercé la même fonction à Montmorency.

Dans un premier temps (le 23 décembre 1793) il est nommé « agent national », délégué dans la commune de l’état révolutionnaire. Ensuite, il est désigné maire d'Eaubonne le 7 avril 1801 et exerce son mandat jusqu'à son décès le 24 avril 1812. Son adjoint pendant tout son mandat sera Louis-Robert Charpentier (voir ci-dessus)

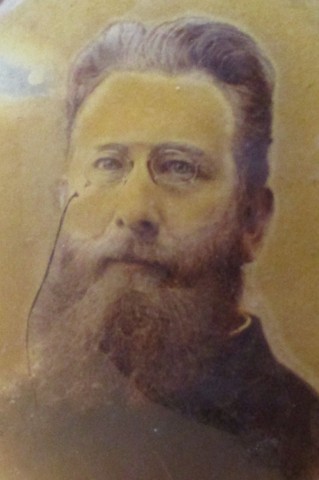

Louis Joseph Auguste COUTAN, maire de 1812 à 1816

Louis Coutan est né le 22 février 1770 à Paris, paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il devient propriétaire de l'Abbaye du Val à Mériel dans le Val d'Oise, qu'il échangé contre le château Philippson d'Eaubonne, alors propriété de Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély, en 1806. Il habite le château avec sa femme, Lucienne Haguet qu'il épouse en 1807, et trois domestiques.

Louis est un marchand de tissus prospère et peintre amateur. Il est aussi un collectionneur d'art avisé, possédant une collection impressionnante de tableaux de Bonnington, Charlet, Decamps, Delaroche, Géricault, Prud'hon, etc. Il saura détecter les premiers talents de l'école de peinture romantique française. Parmi ceux-ci, on peut nommer Géricault, Ingres, et l'anglais Bonington.

Il est nommé maire le 24 avril 1812 et exercera cette fonction jusqu'en 1816.

Pierre-Louis OLLIVIER DESCLOSEAUX, maire en 1816

Avocat au Parlement, officier municipal à Paris, magistrat et maire d'Eaubonne, il est propriétaire de l'ancien château de la Cours Charles (hôtel de Mézières) faisant partie de l'ancien fief de Joseph-Florent Le Normand de Mézières à Eaubonne, qu'il achète en 1802 à son fils Ange Le Normand lorsqu'il est vendu comme bien national.

S'il est nommé maire le 9 avril 1816, il ne reste que très peu de temps dans cette fonction, car il décède à Paris le 4 juillet 1816 à l'âge de 84 ans environ.

Si nous ne connaissons pas ses parents ni sa date de naissance exacte (vers 1732), sa carrière dans les périodes pré- et post-révolutionnaires est bien documentée.

Le Baron Louis Ambroise LAVENANT, maire de 1816 à 1821

Suite au décès de Pierre-Louis Ollivier Descloseaux, le Baron de Lavenant est nommé maire en remplacement le 6 septembre 1816, fonction qu'il exerce pendant 5 ans.

Dès l'âge de 17 ans (en 1792), très inspiré par les idées de la Révolution, il s'engage dans les armées de la nouvelle République où il fait une carrière remarquée. Il devient aide de camp du général Brune en Hollande, et l'accompagne en Italie où ses faits d’armes jusqu'en 1809 lui valent un sabre d’honneur. Chef d’escadron à vingt-cinq ans, il est nommé en 1809 Chevalier d’Empire et reçoit le titre de Baron de Lavenant, Baron de Toukerb (Lettres Patentes du 6 octobre 1810). En 1831 il est nommé Officier de la Légion d'Honneur. On peut s’interroger sur la dénomination « Baron de Toukerb » car il n'existe aucun lieu portant ce nom. En fait, de Lavenant avait pris, dès son mariage en 1809, le nom de son épouse « Teding van Berkhout » qu'il ajoute au sien, s'appelant « de Lavenant de Berkout ». A l'instar de Voltaire, il fait de ce dernier nom une anagramme, Berkout devenant Toukerb.

Pourtant, ses origines modestes ne le destinaient pas à une carrière militaire aussi remarquable. Fils d'un marchand vinaigrier du Bas-Rhin, Louis Lavenant, et d'une Alsacienne, Maria Eva Jillingerin, Louis Ambroise voit le jour le 9 avril 1775 à Lauterbourg.

En 1809, en pleine gloire militaire, Louis Ambroise épouse une hollandaise, fille et petite fille des bourgmestres de la ville de Delft, Johanna Pétronilla Teding van Berkhout. Sa dot permet à Louis Ambroise d'avoir ce que la carrière militaire ne lui a pas apporté : la fortune. Il prend donc sa retraite de l'armée, et se fait nommer par Monsieur, frère du Roi, le 16 mars 1816, Colonel chef de Légion des Gardes Nationales de l'arrondissement de Pontoise, ce qui explique sans doute sa venue dans notre ville et sa nomination comme maire 6 mois plus tard.

Il use de son influence pour obtenir un poste de commissaire de police à Dreux, en 1809, à son beau-frère Charles Étienne Delescluze, jusqu'alors simple agent télégraphiste à Dreux. Plus tard, cette même influence permet à Charles Étienne d'obtenir un poste aux Invalides à Paris. Mais ses neveux posent quelques problèmes au Baron : Louis-Charles Delescluze, figure politique importante du XIXe siècle et un des leaders de la Commune de Paris (mort sur les barricades en 1871), et Louis- Henri Delescluze, révolutionnaire français emprisonné à Belle-Île sous le Second Empire qui s'exile en 1854 aux États-Unis où il devient un des leaders du mouvement social francophone. Les deux neveux font appel à la générosité de Louis-Ambroise, surtout Louis-Henri qui doit abandonner son épouse et sa fille lors de son enfermement à Belle-Île. Mais le Baron de Lavenant prend ses distances avec les Delescluze, craignant d’entacher sa réputation au moment de la révolution de 1848.

En plus de la Légion d'Honneur, où il est promu Officier le 19 octobre 1831, Louis-Ambroise reçoit deux autre décorations d'importance : Officier Dignitaire de l'Ordre Hospitalier et Militaire du St Sépulcre de Jérusalem, décoré de l'Ordre de la Croix de Juillet et de la Médaille de Ste Hélène.

Son épouse meurt à Eaubonne le 8 avril 1816, après avoir donné naissance à un fils, Wilhem Henri Louis. Après 1821 Louis-Ambroise quitte Eaubonne, d'abord pour Maffliers (en 1823), puis pour rejoindre Paris. Wilhem deviendra Baron de Lavenant à son tour, après le décès à Paris de Louis-Ambroise survenu le 20 juillet 1864. Wilhem et son épouse Camille Vieyra-Molina auront quatre enfants. Le couple passe une partie de sa vie en Angleterre où Wilhem fait faillite en 1872. Une partie de sa famille est restée en Angleterre (à Lambeth, Peckham au sud de la Thamise à Londres) où résident encore de nos jours certains de ses descendants.

Louis Ambroise est enterré au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau familial (25ème Division) avec son épouse et 5 autres membres de sa famille.

Baron Claude François ACHARD JOUMARD TISON, Comte d'ARGENCE, maire de 1821 à 1824

Un baron d'Empire remplace l'autre. Ce nom à tiroirs provient de plusieurs assemblages aux XVI et XVII siècles : d'abord les Joumard, originaires du Périgord, nom auquel on ajoute les Achard et enfin les Tison d'Argence. Si Claude François est né à Angoûleme le 29 septembre 1778, il ne pas tout-à-fait étranger à Eaubonne pour deux raisons :

- Sa grand-mère maternelle, Marie Charlotte Françoise Lalive de Bellegarde n'est autre que la sœur de Sophie d'Houdetot, qui est donc sa grande tante. Mme d'Houdetot a vécu a Eaubonne de 1757 à 1761, date à laquelle elle déménage à Sannois. Ses amours avec Jean-François de Saint-Lambert, autre célèbre habitant d'Eaubonne, sont bien documentés, et le petit Claude-François a dû en entendre parler dans sa famille, et même peut-être venir lui rendre visite à Sannois.

- Son épouse, Marie Emmanuelle Céline Danjou, est la petite fille de Pierre-Louis Ollivier Descloseaux (voir plus haut). Elle a hérité de sa mère en 1828 l'Hôtel de Mézières d'Eaubonne, mais on peut supposer que le couple s'y installe avant le décès de la mère. En 1811 le couple est répertorié rue de Castiglione à Paris, entre la Place Vendôme et les jardins des Tuileries.

Antoine-Laurent ARNOUS, maire de 1824 à 1842

Antoine-Laurent Arnous (or Arnoux comme son nom est parfois orthographié sur certains documents) est le fils d'un couple d'aubergistes-épiciers du Vaucluse, né le 9 mai 1765 à Orange.

Il devient commis titulaire au bureau de la police militaire du 1er Germinal de l'An VIII (21 mars 1798) au 1er mai 1812. Ensuite il est nommé sous-chef au bureau de la Justice Militaire, au Ministère de la Guerre (depuis 1812). Date de cession de services: 1 décembre 1830. Traitement 5000 F par an. A la fin de son service il habite 12, rue Princesse dans le 6ème Arrondissement de Paris.

Le dénombrement de la population de 1836 indique qu'il vit seul à Eaubonne avec une domestique, Marie-Françoise Leroy, veuve Gié.

Désigné maire en 1824, il exerce cette fonction pendant près de 18 ans, établissant un record de longévité qui ne sera dépassé que par André Petit à partir de 1965.

Raymond-Joseph PLASSAN, maire de 1842 à 1848, puis de nouveau de 1852 à 1860

Libraire et imprimeur bien connu sur la place de Paris, Raymond-Joseph Plassan voit le jour le 25 janvier 1783 à Paris dans le quartier Saint-André des Arts où son père, Pierre, exerçait également le métier d'imprimeur et libraire. Son père, fils d'un modeste tonnelier de Bordeaux, a eu la bonne idée de faire un apprentissage en 1775 chez Antoine-Claude Saugrain, imprimeur et libraire parisien, dernier en date d'une longue tradition familiale de libraires de père en fils (ou en fille dans certains cas) qui remonte à son ancêtre Jean Saugrain, imprimeur du Roy né à Lyon en 1518 et fondateur d'une des plus anciennes maisons d'imprimerie de France. Pierre Plassan devient libraire en 1779 à la « librairie de l'Hôtel de Thou » à Paris jusqu'en 1791, puis devient libraire indépendant. Début 1810 c'est son fils Raymond-Joseph qui reprend l'affaire.

Pierre Plassan a également la bonne idée de prendre comme épouse la fille aînée d'Antoine-Claude Saugrain. Ce couple, marié en 1779, a cinq enfants, dont notre futur maire sera le deuxième.

Après avoir servi dans la marine (aspirant 2ème classe de 1801 à 1808), où il aurait reçu une blessure accidentelle le rendant inapte au service, il reçoit la Médaille de Sainte-Hélène après la création de celle-ci en 1857 par Napoléon III pour récompenser les soldats ayant combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de l'Empire. Il est également nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.

Raymond-Joseph est breveté imprimeur le 1er avril 1811 et libraire le 16 septembre 1828. Avec deux autres imprimeurs parisiens, il réclame en 1830-1831 la suppression des brevets et une aide à l'imprimerie pour faire face au chômage. Il est également l'auteur en 1839 d'un "Mémoire à M. le comte de Montalivet, Ministre de l'Intérieur, sur l'état de l'imprimerie et sur la librairie..." (Paris, imprimerie Terzuolo 1839).

Plassan partage son temps entre son domicile parisien (50, rue La Fayette dans le 10ème) et sa maison à Eaubonne rue de Montlignon (dans la partie devenue rue du Dr Peyrot, à l'emplacement de l'actuelle résidence Antin). On ne lui connaît pas d'épouse ni d'enfants.

Par contre, sa voisine d'Eaubonne portait un patronyme célèbre : Adèle Catherine Casanova. Elle était la fille de Francesco Casanova, peintre honoré « Peintre du Roy et de l'Académie » en 1750, tellement connu que son frère Giacomo, celui qui s'est échappé des geôles de Venise, se présentait dans les cours de l'Europe comme le frère du « fameux peintre ». Mariée à un certain Charles Gastellier, Adèle a une fille qui épouse Fortuné Domaradsky. A la mort de son mari, Adèle vient vivre avec sa fille dont le mari possède une propriété à Eaubonne, rue du Dr Peyrot, et a, en 1851, comme voisin Raymond-Joseph Plassan qui entame son deuxième mandat de maire.

Le recensement de 1851 mentionne Adèle vivant avec sa fille et son rentier de gendre. Dans la maison à côté Plassan est recensé comme vivant seul avec une domestique. Mais cinq ans après, lors du dénombrement de la population de 1856, nous retrouvons Adèle vivant en concubinage avec Plassan dans la maison à côté. Adèle meurt à Eaubonne l'année d'après (le 16 avril 1857), suivi quatre ans après (le 16 octobre 1861) par Raymond-Joseph qui décède dans son domicile parisien

Du 1er juillet 1848 à 1851 les maires sont élus par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000 habitants.

Charles-François POUTHIER, maire de 1848 à 1850

Charles-François Pouthier naît en 1792 dans la Haute-Saône, fils d'un cabaretier. Nous perdons sa trace pendant 50 ans, puis le retrouvons à Eaubonne car il épouse en 1842 une eaubonnaise : Anne Catherine Leblond, veuve de Jean-François Mouilleron, mort 6 ans auparavant. Nous ne savons pas ni quand ni comment ils se sont rencontrés. Quand Anne Catherine décède à son tour en 1856, Charles-François Pouthier se remarie avec Amélie Briand, fille d'un marchand de vins à Paris mais dont la mère habitait Eaubonne.

Pendant son séjour à Eaubonne, Pouthier est élu maire par le conseil municipal, après les élections de 1848, mais il quitte la ville en 1850. Son adjoint est Charles Tréon.

Charles-François décède à Eaubonne, le 29 juillet 1865. Il est inhumé au cimetière d'Eaubonne.

Charles Joseph TRÉON, maire de 1850 à 1851

Charles-Joseph Tréon est un enfant du pays, né à Margency en 1794. Il est fils d'une famille de vignerons de Margency bien connus, tous prénommés Charles depuis le début du XVIIIème siècle. En 1817 il se marie avec une fille du pays, Marie Angélique Meunier. La famille Meunier est venue de Maffliers à Eaubonne vers 1730. On trouve parmi les ancêtres de Marie Angélique des patronymes récurrents dans l'histoire de notre village : Gillet, Roussel, Charpentier, Leturc... et parmi les ancêtres de Charles les Cornu, Soye, Charpentier... Sa belle-mère était la fille de Louis-Robert Charpentier, celui qui exerça la fonction du maire d'Eaubonne en 1800 et 1801.

Ce couple aura 5 enfants, tous nés à Eaubonne entre 1817 et 1837, où Charles est signalé comme cultivateur. Le recensement de 1851 le situe « route de Montlignon », sans autre précision, à Eaubonne.

Élu maire pour un mandat de deux ans, Tréon reste à Eaubonne toute sa vie, jusqu'à son décès dans notre ville en 1873.

Entre 1851 et 1871, les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants. Cette durée est limitée à cinq ans à partir de 1855.

Pierre-Marie ROLIN, maire de 1851 à 1852

Né à Margency en 1785, Pierre-Marie Rolin est encore un enfant issu d'un mariage entre un « étranger » venu de la Meuse et une fille du coin. En l’occurrence, le père de Pierre-Marie, Michel Toussaint, épouse en 1784 une fille de Margency, Marie Magdeleine Rousselet. Les aïeux de Marie (Rousselet, His, Patou, Boulard...) sont tous vignerons à Margency. Les ancêtres de Pierre, par contre, sont tous établis aux Marats (devenu les Hauts-de-Chée en 1972), dans la Lorraine. L'histoire ne nous dit pas comment ni où ses parents se sont rencontrés.

L’aîné de quatre enfants, Pierre-Marie grandit à Margency, et se marie avec Marie-Thérèse Borniche (autre famille margencéenne bien connue) en 1809.

Les recensements de la population d'Eaubonne le désigne comme « propriétaire » sans en préciser l'adresse exacte. A partir de 1846, à 60 ans, il est « rentier ».

En 1851, le Préfet de la Seine-et-Oise le nomme maire d'Eaubonne à l'âge de 66 ans, mandat qu'il exerce pendant un an et demi.

Pierre-Marie décède 4 ans plus tard à Eaubonne, le 2 août 1856. Il est enterré au cimetière d'Eaubonne

(deuxième mandat de Raymond-Joseph PLASSAN, de 1852 à 1860)

Son adjoint pendant ce deuxième mandat : Charles Napoléon Brébion.

Auguste-Joseph MAGNE, maire de 1860 à 1865

Célèbre architecte, lui-même fils d'architecte, Auguste-Joseph Magne naît le 2 avril 1816 à Étampes d'où était originaire sa mère, qui fut d'ailleurs une des maîtresses d'école de cette ville. Tout naturellement, il étudie l'architecture à l'école des Beaux-Arts de Paris où ses maîtres étaient François Debret, et de Jean-Baptiste Guenepin. En 1838, à 22 ans, il remporte le second grand prix d’architecture, et devient membre de la Société Centrale des Architectes.

Il commence sa carrière comme architecte-voyeur pour la ville de Paris en 1842, et en 1859 il est nomme inspecteur-voyeur de la ville de Paris par le baron Haussmann. En 1871 il devient inspecteur général des services d'architecture de la ville de Paris. Pendant ce temps, il a aussi travaillé avec son père à construire l'hôtel de ville d’Étampes.

De 1843 à 1873 il est l'architecte d'une quinzaine de bâtiments publics à Paris et en banlieue parisienne. En plus de son domicile parisien, 6 rue de l'Oratoire dans le premier Arrondissement (paroisse Saint-Honoré), la famille Magne fait construire une maison de villégiature à Eaubonne à la fin des années 1850. Cette maison était située au 40 avenue de Paris, en face du château des Cèdres. Elle a été démolie en 1965 pour faire place à un projet immobilier et un petit centre commercial (Nord Confort).

Il est probable qu'Auguste Magne soit l'architecte de la tour « Tarbé des Sablons » construite en 1858 pour alimenter en eau de source le Petit-Château, bien qu'aucun document ne l'atteste formellement. Cette tour est encore visible au numéro 20 de l' avenue de Mme d'Houdetot.

Le 1er novembre 1860, Magne est nommé maire d'Eaubonne pour un mandat de 5 ans. Son Adjoint sera Charles Hennoque. Il semble qu'à la fin du mandat il décide de s'installer de façon définitive à Eaubonne. En 1883 la municipalité lui demande de concevoir et construire une nouvelle mairie-école. Suite à la décision de la commission municipale de 1878 de construire un bâtiment hébergeant deux classes de 40 élèves chacun, un vestiaire et logements d'instituteurs, la partie centrale du bâtiment servant de mairie. Ce bâtiment est terminé en 1884 et devient l'école Jules-Ferry qui a servi d'école mixte jusqu'à la construction du groupe scolaire Jean-Macé pour les filles, puis le collège Paul-Bert pour les classes du secondaire. En 1980 le bâtiment devient la Médiathèque Maurice-Genevoix que nous connaissons aujourd'hui.

Peu après avoir achevé la construction de l'école, Auguste Magne décède dans son domicile eaubonnais en juillet 1885, en laissant deux fils, Georges et Lucien, ce dernier devenu lui aussi architecte.

Pour en savoir plus sur le fils (Lucien) et le petit-fils (Henri-Marcel) d'Auguste Magne, lire l'article publié sur ce site en cliquant ici.

Edmond Louis Joseph TARBÉ des SABLONS, maire de 1865 à 1871

Dernier enfant survivant d'une famille Eaubonnaise ayant occupé le Petit-Château d'Eaubonne depuis 1858. Edmond est nommé Maire d'Eaubonne le 6 septembre 1865, succédant à Auguste Magne pour un mandat de six ans.

Fondateur du journal quotidien « Le Gaulois », journaliste, écrivain et critique musicale, Edmond voit le jour en 1838 au domicile parisien de ses parents : Denis Tarbé des Sablons, militaire de carrière, et Louise Andryane de la Chapelle, compositrice et traductrice d'italien. Des 5 enfants de ce couple, seuls Edmond et son frère Eugène survivent au-delà de l'adolescence.

Les Archives de notre Ville ont conservé les délibérations du conseil municipal de la première année de sa mandature, cependant les registres suivants (mars 1866 – 1871) ont disparu lors de l'occupation d'Eaubonne par les troupes prussiennes pendant la guerre de 1870 – 1871. En tout cas, au début de sa mandature, il réunit le conseil environ une fois par mois pour traiter des finances de la ville et des problèmes de voirie et surtout du salaire de l'instituteur. Fin 1865 il était aussi beaucoup question d'un tableau que M. Magne avait commandé à l'artiste Marquerie (« peintre d'histoire à Paris ») pour la somme de 1 000 Francs pour remplacer le tableau de Maître d'Autel de l'église Sainte-Marie détruit par une incendie le 9 avril précédent.

Il devait être fier de sa charge publique, en tout cas il en parle souvent. Maxime Rude, dans ses « Confidences d'un journaliste » dit de lui (pages 291-292) « [qu'il] ne perdait aucune occasion de le faire savoir. Quand on discutait autour de la table de rédaction [du journal « Le Gaulois »] quelque question administrative, il fallait entendre de quel ton il disait 'Moi, Monsieur, dans ma Commune...' ».

C'est pendant son mandat que notre ville fut occupée par des troupes prussiennes. Edmond fuit à Bruxelles, amenant avec lui la rédaction du « Gaulois », qu'il réinstallera ensuite à Versailles pendant la Commune de Paris.

En 1868 il fonde la Lyre Amicale d'Eaubonne (appelée d'abord la Fanfare d'Eaubonne). Le chef d'orchestre était Monsieur Migette. En 1886, c'est-à-dire l'année où il abandonne le Petit-Château et se replie chez sa mère à Paris, il confie la direction de la Fanfare à Monsieur Loys.

Edmond et sa femme Mélanie connaissent une fin tragique : ils sont asphyxiés par un poêle à charbon défectueux dans la nuit du 14 décembre 1900 à leur domicile parisien.

Une rue d'Eaubonne porte le nom de la famille Tarbé des Sablons, mais c'est pour honorer les œuvres charitables de sa mère, notamment une école privée pour jeunes filles dans cette rue (école/pensionnat de la Sainte-Enfance, devenue l'école Sainte-Marguerite).

Pour plus d'informations sur la famille Tarbé des Sablons à Eaubonne, voir le livre de Paul Morse publié en septembre 2016 par le Cercle Historique d'Eaubonne : « le Petit-Château d'Eaubonne de l'architecte Ledoux et son ancien parc », pages 124 à 136. Voir aussi les portraits de lui et de son frère Eugène sur ce site.

A partir du 14 avril 1871 les maires sont élus par les membres du Conseil Municipal, ceux-ci sont élus au suffrage universel, masculin et choisissent un maire parmi eux.

Louis-Charles HENNOCQUE, maire de 1871 à 1881

A partir de 1871 nous retrouvons à la Mairie, comme après la Révolution, un maire issu des artisans et des cultivateurs du pays. Louis-Charles Hennocque, maçon, fait partie d'une famille de maçons de Soisy-sous-Montmorency. Il s'installe à Eaubonne après avoir épousé en 1842 Marie Luscille Edy, dont le père et le grand-père étaient aussi maçons eaubonnais. Ce couple aura deux garçons, tous deux nés à Eaubonne. Ils résident numéro 21, route départementale n°7 (avenue de Paris).

Élu maire par le Conseil Municipal (délibération du 18 juin 1871, son adjoint est Louis Cavillier), Louis-Charles enchaîne deux mandats de suite (suite aux élections des 6 et 13 janvier 1878 il est ré-élu maire le 21 janvier, son adjoint est alors Étienne MAGOT). Pendant son deuxième mandat la ville connaît un essor démographique, passant de plusieurs centaines d'habitants à 840 en 1881, puis à 1130 en 1886. Ceci est principalement dû à l'arrivée du chemin de fer en 1876, rendant notre ville très accessible pour les habitants de Paris et sa proche banlieue. Les rues proches des gares d'Ermont-Eaubonne et Ermont-Halte voient pousser les premières maisons meulières qui vont laisser leur empreinte stylistique à notre ville.

Il laisse son nom à une rue d'Eaubonne. Il est enterré au cimetière d'Eaubonne suite à son décès en avril 1886.

Henri-Eugène COCQUETEAUX, maire de 1881 à 1884

Henri est négociant, comme son père, en Amérique Latine. Il naît à Montevideo, capitale d'Uruguay, en 1843, mais ses parents sont parisiens d'origine.

Henri-Eugène se marie en 1866 avec Marie Camille Hunziker, fille issue d'une grande famille protestante originaire de Suisse. Un des témoins à ce mariage est Charles Goguel (1831 – 1901) futur Régent de la Banque de France, qui deviendra maire d'Eaubonne à son tour en 1886. Or, Charles habite à Eaubonne depuis 1867, et c'est sans doute lui qui incite les Cocqueteaux à venir s'y installer. Goguel, comme les Hunziker, est issu d'une autre grande famille protestante (voir plus loin). Nous ne savons par si Henri Cocqueteaux était également protestant, mais c'est possible.

En tout cas nous savons que les époux Cocqueteaux sont sur Eaubonne dès le début de 1867, car leur fils Léon Paul y est né en avril.

Suite aux élections des 9 et 16 janvier 1881, Henri-Eugène est élu maire le 23 janvier, en principe pour un mandat de 5 ans, mais il quitte précipitamment la fonction en 1884, peut-être pour des raisons de santé. Son adjoint fut Magloire Leveau.

Gaston Eugène Hippolyte CARLE, maire de 1884 à 1886

Gaston Carle a une longue carrière dans l'enseignement, le journalisme et la vie politique. Fils du directeur de l'école supérieure de Laon et d'une maîtresse de pension, Gaston naît à Laon en 1843.

Licencié ès sciences des facultés de médecine et des sciences de Paris, il commence dans l'enseignement, comme professeur au Lycée de Vanves puis inspecteur impérial de l'instruction, de 1862 à 1866. En même temps il collabore aux journaux d'opposition et participe à la lutte de la jeunesse républicaine contre le régime impérial. Un article paru dans « Le Peuple » de Jules Vallès lui vaut un séjour de plusieurs mois en prison.

Pendant la guerre Franco-Prussienne, il s'engage dans le 20ème Régiment d'Infanterie en Ligne et devient officier en 1872. Après sa démission, il écrit dans plusieurs journaux, et fonde le « Bulletin des Conseils Municipaux ».

Le 13 décembre 1876, il est nommé Sous-Préfet de Lectoure (Gers), mais est destitué 6 mois plus tard. Il s'établit ensuite à Rennes où il fonde « Le Petit Breton », un journal pour soutenir les candidatures républicaines dans ce département. La nouvelle Chambre des Députés de 1877 le choisit comme Secrétaire de la grande commission d'enquête parlementaire sur les élections de cette même année.

Fin 1877, il entre au « Temps » comme secrétaire de rédaction, puis fonde, en mai 1879, le journal « La Paix - Grand Journal Républicain quotidien » , qu'il dirige pendant dix ans. Pour un survol de sa carrière de journaliste, voir cette page.

Le 18 mai 1884, suite aux élections municipales du 4 mai, il est élu maire d'Eaubonne par le conseil municipal de la commune avec comme adjoint Magloire Leveau, mais abandonne son mandat (lettre de démission le 7 février, démission actée par le Conseil Municipal le 14 février suivant) en 1886 car il est élu conseiller municipal de Paris pour le quartier du Val-de-Grâce. La démission de Gaston Carle et de Magloire Leveau entraîne des élections partielles. En août 1889, il est nommé Préfet du Cher jusqu'en 1892, puis Préfet de la Vaucluse jusqu'en 1896. En 1885, il est élevé au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur.

Il meurt le 22 décembre 1902 à son domicile parisien, 1 rue Guichard dans le 16ème Arrondissement, à l'âge de 59 ans. Il laisse son épouse, Louise Chemet et trois enfants, dont le dernier est né à Eaubonne en 1886.

Image: collection privée Ph. Dague. DR

Charles Frédéric Georges GOGUEL, maire de 1886 à 1896

Premier maire protestant d'Eaubonne (si on fait exception de Cocqueteaux), Charles Goguel apparaît pour la première fois dans notre commune en 1868 comme le nouveau propriétaire du Château du Bon Accueil, situé entre les deux pavillons de garde de l'architecte Ledoux rue du Dr Peyrot (château démoli pour vétusté en 2000 et remplacé par un bâtiment presque identique). Il l'achète à un autre représentant d'une grande famille protestante, Joseph-Henri Davilliers, Régent, comme lui, de la Banque de France.

En cette deuxième moitié du XIXe siècle, les grandes familles protestantes s'installent à Eaubonne, souvent sur les conseils d'autres familles déjà en place. La plupart sont des familles de banquiers genevois venus à Paris cherchant un lieu de villégiature où elles peuvent se retrouver entre elles. Leur zone géographique de prédilection est la route n° 7 (avenue de Paris) à Eaubonne et à Soisy.

Ainsi nous y trouvons les Davilliers, Mirabaud, de Billy, Dollfus, Boissonnas, Schlumberger, Mieg.... sans oublier les de Visme et Nief, familles qui ont donné deux autres maires protestants à Eaubonne (voir plus loin).

En 1880, Charles Goguel est marié à Hortense Calame (autre famille protestante venant de Suisse). Ils quittent le château du Bon Accueil pour l'Hôtel de Mézières suite à l'échange que fait Charles avec Auguste Lippmann, autre banquier parisien, qui l'avait acquis l'année précédente. Le couple Goguel / Calame aura trois enfants, tous nés à Eaubonne.

Charles est élu deux fois de suite par le conseil municipal pour servir de maire à Eaubonne, une première fois le 16 mai 1886 (adjoint Théodore Sulpice Mandart), une deuxième en 1891 (adjoint Otto Baetge de l'Institution des Enfants Arriérés). Il décédera lors d'un séjour à Trouville-sur-Mer en 1901, sa veuve terminera ses jours à Eaubonne en 1912.

L'année suivante l'Hôtel de Mézières et son « Parc Goguel », comme on disait à l'époque, seront rachetés par la société Bernheim Frères qui y percera les voies que nous connaissons aujourd’hui. Charles Marret (voir plus loin) achètera l'Hôtel de Mézières (qui prend définitivement ce nom en 1913) et en fait un don à la ville qui y installera la mairie. Le Parc Goguel sera loti par Bernheim Frères qui le divisent et le mettent en vente dès 1914 sous l’appellation de "Grand lotissement du parc boisé du château d’Eaubonne."

Armand-Louis DE VISME, maire de 1896 à 1898

La famille de Visme est originaire de Saint-Amand-des-Eaux, à la frontière avec la Belgique. Armand Louis y naît en 1855, son père et grand-père sont des pasteurs protestants, sa mère est une anglaise, fille d'un libraire de Londres.

Armand-Louis devient avocat à Paris. A Eaubonne, il fait construire un petit château au lieu-dit « Le Mont d'Eaubonne » en face du château de la famille Mirabaud. Il y habite avec son frère Gaston et sa belle-sœur, plus tard il sera rejoint par sa mère. Au total il habite pendant plus de 40 ans la commune. Il est marié depuis 1887 avec Thérèse Brouzet, d'une famille de négociants protestants venue de Suisse pour s'établir à Lyon. Ils auront deux fils nés en 1890 et 1893. Il « partait tous les matins prendre le train à Enghien dans son tilbury, accompagné de son cocher », d'après un témoignage.

Peu de temps après les naissances des fils, il est élu maire d'Eaubonne, mais il écourtera son mandat. En effet, son épouse meurt en avril 1896, le laissant seul avec deux jeunes enfants de 3 et de 6 ans.

Deux ans plus tard, il se remarie avec la femme de lettres Alice de Wegmann, dite Alice Véga, qui vivait à Montmorency dans l'entourage du poète allemand Heinrich Heine. Elle est une descendante de la famille Davillier d'Eaubonne. C'est Alice qui sera comme une deuxième mère pour les garçons.

Mais la tragédie frappe encore la famille de Visme : pendant la guerre de 1914-1918, les garçons Jacques et Pierre s'engagent. Ils seront tous les deux fauchés sur les champs de bataille en 1916 : Jacques à Douaumont en mars, et Pierre en septembre, à Maurepas dans la Somme. Leur père conserve la correspondance et les notes de son fils aîné, et les réunit dans une publication nommée « Carnets de Route» qu'il publie en 1927 avec une préface d'Alice.

Il est aussi historien amateur, et publie "Registres de l'église protestante d'Oisemont en Picardie, 1667-1671", relevé des registres qui furent saisis en 1671 chez le seigneur de Bernapré parce qu'une cérémonie funèbre avait été faite avant la nuit. publié en 1888, chez Alcan Lévy, et en 1914, un Essai historique sur Eaubonne.

Quand il décède en juin 1926, Alice de Wegmann reste dans son château du Mont d'Eaubonne jusqu'à son décès en 1950, même si celui-ci est réquisitionné par les troupes Alliés de 1944 à 1953. En 1944, le conseil municipal demande l'acquisition du château et de ses terrains pour la construction du groupe scolaire du Mont d'Eaubonne et la résidence du même nom, dont les travaux commencent en 1961.

Il lègue au Bureau de bienfaisance d’Eaubonne la somme de 5 000 francs. Il a également donné à la commune un terrain pour agrandir le cimetière. La statue du monument aux morts devant l'entrée du cimetière reproduit le visage de son fils Jacques.

Armand-Louis est enterré au cimetière d'Eaubonne. Une salle de la nouvelle Maison des Associations d'Eaubonne, ainsi que le Fonds ancien de La Médiathèque Maurice-Genevoix portent son nom.

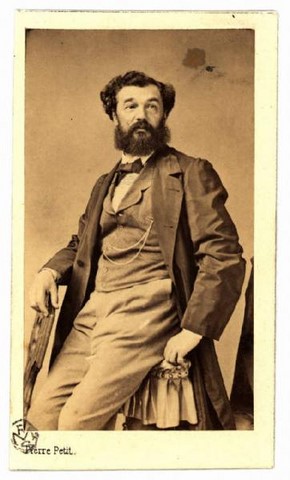

Jean-Marie Joseph « Jules » HUYOT, maire de 1898 à 1904, puis de 1905 à 1908

Artiste graveur connu, Jules Huyot est le fils d’Étienne Huyot, graveur et imprimeur lui aussi.

Son implantation à Eaubonne n’est pas le fruit du hasard : il rencontre une jeune Eaubonnaise de 18 ans, Marie Louise Antoinette Labolle, fille de Louis Nicolas Labolle et de Madeleine Toudy, qu’il épouse à Eaubonne le 26 septembre 1868, à l’âge de 27 ans. Tout en gardant à Paris une maison et son atelier rue Saint-Placide, il achète vers 1860 une grande propriété dans le Parc Neuf dont une partie appartenait déjà en propre à la famille Labolle.

Avec son épouse, il fait reconstruire une maison et lui ajoute des annexes. Cette « villa Huyot » est toujours visible au 18bis rue George-V, à Eaubonne . Elle jouxte le « chalet d'un artiste » que Jules Huyot fait construire vers 1895 pour un de ses fils Albert, artiste-peintre.

Il s’investit d’une manière importante dans la vie sociale et politique eaubonnaise, au point d’en devenir un édile au parcours peu banal : conseiller municipal de 1881 à 1898, maire de 1898 à 1904, conseiller municipal en 1904, à nouveau maire de 1905 à 1908 et une dernière fois conseiller municipal de 1908 à 1912. Soit en tout 31 ans de mandat. Il perd son épouse en 1892. Ensuite il entretient une relation avec Marie Petitqueue de Paris, avec qui il aura en 1896 une fille naturelle, Yvonne Juliette Petitqueue, Il la reconnaîtra en 1906 et légitimera par son mariage avec Marie en 1907.

Après son décès en 1921, sa veuve vend la propriété et déménage avec le dernier fils Robert à Enghien. En 1950, Robert amène sa mère Marie aux États-Unis où il est devenu un directeur d'un grand hôtel à New-York. Tous les descendants Huyot habitent toujours ce pays.

Jules Huyot est enterré à côté de sa première femme au cimetière d'Eaubonne.

Pour un récit plus détaillé de la famille Huyot à Eaubonne, cliquez ici.

Jean Pierre Benoît BLANC, maire de 1904 à 1905

Jean Blanc naît en 1832, fils d'un maçon du Vaucluse. C'est encore un mariage avec une eaubonnaise, comme plusieurs maires avant lui, qui est à l'origine de son installation à Eaubonne. Cette femme s'appelle Élise Piedrequin, et elle descend des familles Meunier, Aubin, Édy et bien sûr Piedrequin, noms que l'on trouve à foison dans le registres de notre ville.

Mariés à Eaubonne en 1858, lui et son épouse auront cinq enfants, tous nés à Eaubonne.

Déjà conseiller municipal en 1878 (mandature Hennocque) et en 1884, (mandature Carle, mais il démissionne le 20 avril 1886), Jean-Pierre est élu maire en 1904, à l'âge de 72 ans. Il démissionne de son mandat en 1905, mais reste Conseiller Municipal sous le second mandat de Jules Huyot.

Atteint d'un cancer incurable depuis le début de l'année 1907, il se suicide à son domicile eaubonnais le 26 août 1907. Selon le journal « Le Temps » du 27 août : « M. Pierre Blanc s’enferma dans sa chambre à coucher, plaça le canon de son fusil au-dessous de son menton et fit partir le coup avec son pied. La charge, faisant balle, lui fit une effroyable blessure au coté gauche de la tête. » « Le Journal » du 26 août raconte la même chose, et précise qu'il habitait (peut-être depuis la mort de son épouse en 1903?) avec son fils, installé comme blanchisseur rue d'Enghien.

(1905 – 1908 : deuxième mandat de Jules HUYOT)

Marie Victor « Charles » MARRET, maire de 1908 à 1925

On peut dire que Charles Marret est un des premiers grands bienfaiteurs de la commune d'Eaubonne. Fils d'un joaillier, gendre d'un courtier en assurances, Charles accumule une petite fortune à son tour comme courtier juré d'assurances auprès de la Bourse de Paris, succédant ainsi à son beau-père.

Né dans le 2ème Arrondissement de Paris en décembre 1864, Charles fait ses études de droit, et devient avocat à la Cour d'Appel de Paris en 1890. Trois ans après, il se marie avec la fille d'Albert Mautin, et c'est à partir de ce moment que sa carrière prend un nouveau virage. En effet, il rejoint l'étude de son beau-père et finit par le remplacer. Il sera aussi adjoint et syndic de la Compagnie des Courtiers d'Assurances et doyen de cette Compagnie.

Avec l'aisance que lui procure cette situation, il cherche un lieu de villégiature près de Paris pour compléter son domicile principal avenue de Wagram, et comme tant d'autres avant lui, ce sera à Eaubonne où il jette son dévolu sur les terres de la Croix Saint-Samson. Il y fait édifier une grande maison bourgeoise qu'il nomme le « Val Joli ».

Très vite, il s'investit dans la gestion de sa ville d'adoption : conseiller municipal de 1904 à 1905, adjoint au maire Jules Huyot de 1905 à 1908, le conseil municipal l'élit maire à son tour en 1908. Charles Marret va servir ainsi sa ville pendant trois mandatures successives, jusqu'en 1925. En même temps, il est aussi président de la Lyre Amicale de 1909 à 1920.

En 1913, il achète avec ses fonds propres (pour 87 000 Francs) le « château Goguel » de son prédécesseur qu'avait acquis début 1913 la société Bernheim Frères en vue de découper son parc en lotissement. Il le rétrocède à la ville d'Eaubonne pour en faire sa nouvelle mairie. Le château prend alors son nom définitif « d'Hôtel de Mézières. »

Délibération du 22 février 1914 : Le maire Charles MARRET informe le Conseil de son intention de faire agrandir à ses frais personnels les photographies des anciens maires et adjoints d'Eaubonne, pour les accrocher dans la salle des délibérations de la nouvelle mairie.

Délibération du 19/06/1919 : Plaque commémorative : l'acquisition et l'affectation en mairie du Château Goguel est un événement qui restera marqué dans l'histoire d'Eaubonne. L'honneur en revient à Mr Charles Marret, maire. Aussi, les conseillers ont-ils l'honneur de proposer qu'une plaque de marbre soit apposée sur la façade extérieure du bâtiment principal, qui abrite la salle des délibérations.

Réélu maire par le Conseil Municipal le 10 décembre 1919 avec 18 voix sur 20.

En 1932 il décède dans sa propriété du château de Theix à Saint-Genès Champanelle dans le Puy-de-Dôme. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Pour une histoire plus complète, notamment en ce qui concerne le domaine du Val Joli, voir l'article sur le site du Cercle Historique d'Eaubonne.

Paul-Émile NIEF, maire de 1925 à 1935

Paul Nief voit le jour à Genève en 1870 où ses parents se sont installés pour être près de la famille de sa mère, Élise Geiser. Côté paternel, ils sont tisserands et texiers en toile de père en fils en Bourgogne. La famille vient à Paris à la fin du XIXème siècle, et s'installe dans le 18ème, rue Doudeauville. Paul passe ses premières années dans ce quartier, et c'est là où il rencontre sa future épouse, Élise Beauvois. Ils se marient en 1893.

Quelques année après, Paul et Élise déménagent à Eaubonne, où Paul fait construire une maison dans le quartier de l'Alliance. Leurs deux filles, Suzanne et Marcelle, y sont nées. Il fonde en 1905 une association « L'Avenir de Saint-Gratien et d'Eaubonne », une société coopérative d'habitations à bon marché, qui se propose d'améliorer le logement populaire et d'atténuer la crise du logement en permettant aux sociétaires d'acquérir leur habitation à tempérament. Le siège de cette association, rue Danièle-Casanova, devient pendant la Grande Guerre l'hôpital auxiliaire n° 128.

En 1912, il devient Président de la Fédération nationale des sociétés coopératives des habitations à bon marché ; il est aussi fondateur et Président de la société de crédit immobilier de l'arrondissement de Pontoise.

C'est en tant qu'architecte expert qu'il est connu à Eaubonne pour avoir fait construire plus de 180 pavillons dans le style « meulière ». Il est aussi l’architecte communal d'Eaubonne, de Saint-Gratien et de Deuil-la-Barre. C'est à ce titre qu'il édifie la nouvelle mairie de Saint-Gratien en 1906, et plus tard l'école Paul-Bert et l'hôpital Edmond-Roux en 1936.

Délibération du 17/05/1925 : Procès verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du Maire et des adjoints - Est élu Maire (SFIO) : Paul NIEF. Sont élus adjoints : Anatole FROISSARD, Emmanuel FARAILL, Albert PELLETIER, Maurice MAGNANT. Réélu maire le 17 mai 1929 (premier adjoint Anatole FROISSART).

Pendant son mandat il fait acquérir par la ville un terrain du Parc Goguel pour y construire un nouveau marché couvert.

Pendant l'occupation allemande, il retourne vivre à Paris, où il décède en 1943. Son corps est rapatrié à Eaubonne où il est enterré.

Auguste « Albert » PELLETIER, maire de 1935 à 1941

Auguste Pelletier est un comptable parisien de 60 ans quand il est élu maire d'Eaubonne en 1935. Fils d'un imprimeur parisien, il voit le jour en 1875 dans le 11ème Arrondissement. Il se marie une première fois en 1902 avec Maria Hennebert, puis de nouveau en 1936 avec Alice Valette.

Ancien combattant de la Guerre de 1914-1918, officier supérieur en retraite, il a longtemps été président de la section d'Eaubonne des anciens combattants et mobilisés.

Élu conseiller municipal en 1925 et ré-élu en 1930 comme maire-adjoint, Albert Pelletier est élu maire SFIO par ses collègues du conseil municipal en 1935. Mais en 1941, dans une Eaubonne occupée, il décide de démissionner le 30 avril.

Il décède à Eaubonne en décembre 1957 où il est enterré au cimetière communal.

Louis-Joseph LE DUC, maire de 1941 à 1943

Pendant l'occupation allemande de notre ville, Louis-Joseph Le Duc exerce la fonction de maire. Il est né en 1881, fils d'un couple d'épiciers parisiens qui tenaient boutique 56, Bd de Clichy dans le 18ème Arrondissement, il est l'aîné de quatre enfants.

Louis LE DUC a été orphelin de père et mère de bonne heure et est devenu chef de famille. Si son père de son vivant avait sans doute des revenus confortables, les 4 frères vécurent dans 2 chambres de bonne au dessus de l'appartement dans lequel ils vivaient précédemment, dans le 18ème après le décès de leurs parents à la fin des années 1890.

Il était un excellent élève, il avait eu comme condisciples, peut-être à Louis Le Grand les deux frères de sa (future) épouse, dont l'un eut tous les premiers prix à l'exception du premier accessit de dessin. Louis, quant à lui, eût tous les premiers accessits et le premier prix de dessin. Ensuite ils allèrent tous à l'ecole des HEC.

Il fût accueilli généreusement dans la famille de la Rancheraye avec plus que de la bienveillance, un peu comme un autre fils. Il demanda la main de Germaine, ce qui lui fût accordé, mais elle était très jeune et il fût décidé que l'on attendrait la fin de ses études.

Le père de Germaine, qui était fortuné, ont acheté une assez grande surface de terrain, le long de la rue Eugénie (devenue Jean-Jaurès à Eaubonne), parce qu'ils étaient très proches de leur fille dont ils peinaient à se séparer. Ils firent construire cette grosse maison qui existe encore, et qui était en fait une maison jumelle avec une pièce unique au premier niveau qui était la salle de billard, et une communication au second niveau (aujourd'hui séparée en deux, aux 4 et 6 de la rue Jean-Jaurès), pratiquement en face de la sortie rue des Callais de la gare d'Ermont-Eaubonne.

Diplômé de HEC, Louis Joseph Le Duc devient directeur et fondé de pouvoir d'une importante entreprise commerciale.

Habite Eaubonne depuis avril 1907 jusqu'en 1945.

Après avoir fait HEC, il épouse en 1905 Germaine Beaufils de la Rancheraye, dont le père est propriétaire d'une société de transports internationaux (dont il deviendra un des directeurs et fondé de pouvoir), . Deux ans après (avril 1907) le couple s'installe à Eaubonne où les parents de Germaine se sont installés pour leur retraite, et y sont décédés en 1933 et 1934.

Il est élu conseiller municipal entre 1912 et 1925. Il remplace Albert Pelletier comme maire le 1er mai 1941. Il est titulaire de la Légion d'Honneur et de la Croix de Guerre.

Louis-Joseph décède dans Paris en 1965, mais il est enterré dans le cimetière d'Eaubonne.

Edmond Marie MARTIN-dit-NEUVILLE, maire de 1943 à 1944

Edmond fait ses études au Lycée de Douai, puis à l'Institut Industriel de Lille et enfin à la Faculté de Sciences à Lille d'où il sort avec le diplôme d'ingénieur civil et licencié ès sciences.

Edmond Martin est ingénieur pour les Chemins de Fer du Nord, suivant en cela les pas de son père qui était contrôleur pour les Chemins de Fer de l'Est. Sa carrière l'amène dans toutes les grandes villes du nord de la France. Il devient par la suite Chef de District des Chemins de Fer du Nord.

Il épouse sa première femme, fille d'un inspecteur des chemins de fer, à Boulogne sur Mer en 1905, puis sa deuxième à Amiens en 1908.

En 1907 il est appelé à Paris pour être affecté au personnel supérieur du service des expropriations, en devient le sous-chef puis le chef adjoint. En 1908, avec sa deuxième épouse, il vient habiter Ermont, puis Eaubonne à partir de 1920.

Il reçoit la Légion d'Honneur par décret du 18 août 1931.

Il est nommé conseiller municipal par arrêté préfectoral du 3 juin 1941 et Administrateur de l'hôpital Edmond-Roux d'Eaubonne. Le 18 mars 1943 il est nommé maire d'Eaubonne par le Sous-Préfet de la Seine-et-Oise Monsieur Bruneau (donc sous l'Occupation).

Le couple élit domicilié à Eaubonne 103 rue de la Gare (rue du Général-Leclerc aujourd'hui). Après la guerre ils se retirent au Bugue (Dordogne) où Edmond décède le 11 septembre 1956.

Léon-Louis BÉASLAY, maire de 1944 à 1946

Ce sont ses activités dans la Résistance qui valent à Léon Béaslay d'être nommé chef du Comité de Libération d'Eaubonne, puis élu maire Radical-Socialiste de la ville après la Libération.

Il naît Léon Louis Lecomte le 4 août 1894, mais la mort de son père le rend orphelin à l'âge d'un an. Sa mère se remarie en 1901 avec Émile-Louis Béaslay, qui adopte Léon-Louis et son frère, et leur donne son nom.

Ancien combattant de la guerre de 1914-1918, Président fondateur de l'Association des Anciens Prisonniers de Guerre des cantons de Montmorency et de Taverny. Il fait ses classes en 1914, au recrutement de la Seine, n°1031, et est mobilisé dans le 76ème Régiment d'Infanterie en tant que soldat. Il est fait prisonnier le 22 août 1914 à Longwy et incarcéré dans le camp d'Ohrdruf. En décembre 1915, il est dans le camp de Quedlinburg, en février 1918 il est transféré dans le camp de Zerbst. Il est rapatrié le 2 janvier 1919. (voir le site http://prisonniers.camp-de-quedlinburg.fr/beaslay.html)

Membre du Réseau de résistants du Musée de l'Homme dès 1941, le réseau de Germaine Tillon, comme "agent de liaison et agent d'une chaîne d'évasion de prisonniers", il aide le frère du Général Leclerc à s'évader. Il devient Chef local de "Ceux de la Résistance" (C.D.L.R.). Il est arrêté et interné à Fresnes au secret absolu sous l'occupation pour espionnage du 5 juillet au 26 août 1941.

Il prend la présidence du Comité de Libération d'Eaubonne qui contrôle la ville à la Libération en 1944. Pour l'ensemble de ces faits de résistance, il est décoré de la Médaille Militaire - Croix de Guerre avec palmes (J.O. du 20 mai 1959).

Après la guerre, il vit modestement, exerçant les métiers d'agent commercial, de comptable et, pour finir, de chauffeur de taxi. Il finit ses jours en 1964 dans son pavillon rue Carnot à Eaubonne et repose dans le cimetière d'Eaubonne.

Depuis 1946 et jusqu'au présent, le maire est élu par bulletin secret par les élus du conseil municipal, eux-mêmes élus au suffrage universel masculin et féminin. Contrairement aux conseillers qui peuvent être de la nationalité d'un pays membre de l’Union Européenne, le maire et ses adjoints doivent être de nationalité française et avoir plus de 18 ans.

La durée d'un mandat municipal est de six ans.

Georges Alfred DANTHIN, maire de 1946 à 1947

Georges Danthin naît à Chantilly en 1881, fils d'un couple de domestiques originaires du Pas-de-Calais.

Il entre à la SNCF en 1903 et gravit progressivement les échelons jusqu'à sa retraite en 1935. Dès 1903 vient habiter à Eaubonne.

Il est mobilisé en 1939 dans une filiale de la SNCF (Contrôle des services automobiles), poste qu'il abandonne à la Libération en 1944.

Élu maire par le nouveau conseil municipal de mai 1945 par 22 voix contre 1 ; il se dit "apolitique". Son premier adjoint est M. Chabredier, secondé par M. Condat.

Il est domicilié 29, rue Suzanne à Eaubonne en 1946.

Danthin est l'auteur de: "Eaubonne de Jules César à nos jours", conférence historique donnée le 25 mai 1949, dont un exemplaire dactylographié de 26 pages est consultable au Fonds Patrimonial de la Médiathèque Maurice-Genevoix d'Eaubonne. Georges Danthin est enterré au cimetière d’Eaubonne.

Alphonse RICARD, maire de 1947 à 1956

Alphonse Ricard et son épouse, Marie Trébosc, sont Aveyronnais d'origine. Il est le fils d'un cultivateur de Moyrazès, et elle, fille d'un couple d’épiciers du même village. Ils se marient en 1913.

Alphonse et Marie se retrouve à Eaubonne après la Grande Guerre où il est employé par Gaz de France.

En 1945 il est élu Conseiller Général MRP pour le Canton de Taverny, poste qu'il occupe jusqu'en 1949. En 1947 il se présente à la Mairie sous l'étiquette RPF. Élu, il exerce son mandat pendant 9 ans.

Marie et Alphonse décèdent à Eaubonne à peu de distance : elle en 1965, lui en 1966, à leur domicile 38, rue Gabriel-Péri. Ils sont enterrés au cimetière d'Eaubonne.

Une rue d'Eaubonne porte son nom.

André-Henri MIGNOT ; maire de 1956 à 1965

Autrefois parisiens, ses parents viennent habiter Eaubonne en 1912 (avenue Victor-Hugo), année ou André-Henri naît dans notre ville le 5 juin. Son père, fils du sculpteur Charles-Louis Mignot, était d'abord dessinateur puis agent technique au contrôle des dommages de guerre.

Après quelques années passées dans la région Centre, André-Henri revient vivre à Eaubonne de 1956 à 1967. A quelques pas du domicile familiale, avenue Victor-Hugo, il crée et anime une agence matrimoniale. En 1956 il est élu maire d'Eaubonne sur une liste RPF. Puis deux ans après son mandat repart dans la région Centre, à Bracieux (Loire-et-Cher), où il termine ses jours en 2009.

Son épouse, Charlotte Decker, était la fille de Charles Souchal, couvreur eaubonnais, et de Louise Decker. Louise a conservé le patronyme de sa mère, car Charles, même s'il en a assumé la paternité, était déjà marié au moment de sa naissance. Ce n'est que deux ans après qu'il régularise la situation.

Henri Mignot est un fervent catholique traditionaliste : il crée dans la région Centre en 1974 l'association « Magnificat-Accueillir la Vie », pour venir en aide aux jeunes filles qui se trouvent enceintes hors mariage, et les accompagner jusqu'à l'accouchement. Cette vocation a sans doute ses racines dans le fait que son arrière grande-mère paternelle, Pierrette Mignot, s'est trouvée dans la même situation en 1842, mise enceinte par l'ambassadeur d'Autriche en France, et abandonnée avec son fils à Belleville.

Henri Mignot décède le 12 novembre 2009 à Bracieux