Artistes d'Eaubonne

Le village d'Eaubonne a toujours attiré des artistes - artistes-peintres, décorateurs, dessinateurs, graveurs... - depuis la Révolution. Certains sont venus dans la foulée des grands propriétaires, souvent collectionneurs ou mécènes, d'autres s'y sont installés pour la tranquillité des lieux et le charme des paysages. Avec l'arrivée du chemin de fer dans les années 1870, Eaubonne devient plus accessible pour les artistes parisiens, et beaucoup s'y sont installés en villégiature ou pendant des années. Nous vous en présentons ci-dessous une vingtaine, dont quelques-uns sont natifs d'Eaubonne, d'autres sont venus d'ailleurs mais ont parfois terminé leur vie à Eaubonne. Enfin, nous complétons cette liste avec quelques artistes liés à des familles d'Eaubonne, bien que non résidents au sens propre.

Artistes nés à Eaubonne, mais ayant exercé ailleurs...

(2) Alain GRÉE,

né à Eaubonne le 21 juillet 1936, est devenu un auteur, illustrateur de livres pour la jeunesse, graphiste, et journaliste. Voici sa biographie tirée de son site web http://alaingree.com/ (en anglais ou en japonais, comme vous voudrez) :

Après des études à l'école des arts appliqués de Paris et à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Alain Grée devient un des auteurs-illustrateurs les plus marquants de l'édition de publications destinées aux enfants (Pomme d'Api, Le Journal de Mickey, Hachette Jeunesse, Casterman, Nathan...). Il est aussi concepteur et illustrateur d'une dizaine de jeux éducatifs chez Fernand Nathan, ainsi que de livres-disques de comptines et chansons enfantines édités chez Philips.

Depuis les années 1970, il vit et travaille principalement sur son voilier le Pitcairn III — à bord duquel il parcourt le monde accompagné de son épouse Monique, avec qui il a eu deux enfants — et fait faisant ponctuellement des séjours dans sa maison de Saint-Cloud.

Alain Grée ne s'est pas limité à l'édition destinée à la jeunesse, puisqu'il est auteur de trois romans policiers (éditions Chouette), qu'il a publié une dizaine de livres de vulgarisation concernant la navigation (Gallimard), qu'il participe comme rédacteur permanent, depuis vingt ans, à la revue Voiles et Voiliers et qu'il a été producteur-auteur d'émissions de télévision pendant deux ans.

Musicien semi-professionnel, Alain Grée a financé ses études en jouant de la clarinette ou de la basse dans les caves du Quartier latin de Paris et, dans les années 1960, a joué du saxophone ténor dans une formation de jazz moderne.

Les livres d'Alain Grée sont souvent réalisés en collaboration avec son frère Gérard Grée ou son ami Luis Camps.

Le style d'Alain Grée, simple et graphique, expliquant le monde avec pédagogie et enthousiasme, a fortement marqué les années 1960-1970. S'il a ensuite lassé le public — et l'auteur lui-même —, il est aujourd'hui l'influence majeure d'illustrateurs tout à fait actuels comme Marc Boutavant, Anouk Ricard, Marion Billet, Fred Sochard ou Colonel Moutarde. Alain Grée tire sans doute une part non négligeable de son inspiration de Raymond Peynet, qu'il rencontra pendant ses études.

Depuis le début des années 2000, les éditions Casterman rééditent une partie de ses ouvrages parascolaires. Des produits dérivés sont inspirés de ses dessins (affiches, goodies, tissus, stickers, trousses.....).

Il décède le 28 février 2025 à Gassin dans le Var.

(Bibliographie complète sur Wikipedia

(3) Albert HUYOT

est le fils aîné de « Jules » Huyot, deux fois Maire d’Eaubonne de 1898 à 1904 et de 1905 à 1908. Même s’il naît le 8 juin 1872 dans le domicile familiale des Huyot rue Saint-Placide à Paris 6e, on peut le considérer comme enfant d’Eaubonne car la famille Huyot occupe depuis 1860 une propriété dans notre ville : la « Villa Huyot » 18 rue Georges-V.

Fils et petit-fils de graveurs, Étienne Marcel Albert Huyot évolue dès son plus jeune âge dans un milieu artistique fécond. Il passe le concours de l’École des Beaux-arts puis il entre dans l’Atelier de Gustave Moreau, où il côtoie Georges Rouault, Albert Marquet, Henri Matisse. Ses premières œuvres s’apparentent aux recherches impressionnistes. Puis, dès 1910, sa palette se

tourne vers des couleurs plus fauves. Il se lie d’amitié avec Matisse, à qui il rend visite à Collioure. L’année 1912 marque chez lui un changement artistique majeur. Il se tourne vers le cubisme dans la mouvance d’artistes comme Le Fauconnier, Gleizes et Metzinger. L’originalité de son oeuvre réside dans son attrait pour les compositions de thème musical, qui reflètent son goût mélomane.

Au cours de se carrière, Albert Huyot expose à Paris aux Indépendants, au Salon des Tuileries et au Salon d’Automne, mais aussi à Bruxelles lors de la Grande Exposition de 1920 et à Amsterdam. Une première exposition personnelle d’Albert Huyot se tient à la galerie La Licorne en 1920 puis à la galerie Druet en 1921. Il est soutenu par la célèbre galerie Berthe Weill (46 rue Lafitte, 75009 Paris), qui lui consacre une exposition personnelle en mai 1926, puis en 1931. Très vite intéressée par son oeuvre, Berthe Weill tente de le convaincre de participer plus souvent à des expositions. Comme beaucoup d’artistes cubistes de l’époque, Albert Huyot se tournera vers une peinture classique. La gamme colorée deviendra plus sombre, le dessin plus dépouillé, pour revenir à un certain réalisme dans les tableaux de nus et les scènes d’intérieur et d’extérieur.

"Le Mirage" 1918. Cliquez pour agrandir.

Peinture et collage sont liés, sous l’influence des œuvres de Picasso et de Braque. On remarque même, dans certains collages de photographies découpées, un esprit surréaliste avant la lettre Il participe aux soirées « Lyre et Palette » dans l’atelier du peintre Legendre, rue Huygens à Montparnasse, où sont réunies simultanément peinture, poésie et musique avec des artistes comme Picasso, Matisse, Modigliani ou Cocteau.

"Vue d'Osny" 1928

(Pour plus de détails sur sa famille et leur empreinte sur l'histoire d'Eaubonne, voir cet article)

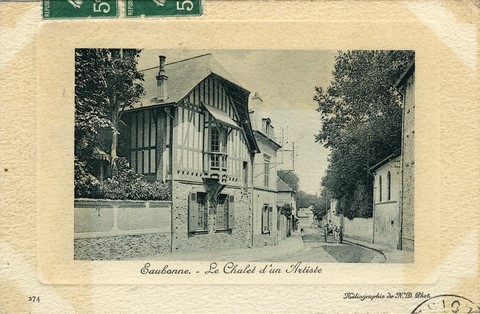

C’est vers 1892 que son père fait construire pour lui, dans un angle de la propriété d’Eaubonne, un atelier, connu encore aujourd’hui comme le « Chalet d’un artiste » dans un style normand à colombages, toujours visible de nos jours rue George-V face au Petit-Château. Il semble qu’Albert ne l’ai jamais occupé ni utilisé comme atelier.

(Cliquez sur la carte postale pour l'agrandir)

(D'après l'exposition présentée par le Cercle Historique et Archéologique d’Eaubonne et de la Vallée de Montmorency, à la Maison des associations le 23 novembre 2013)

Voir son arbre généalogique

Artistes venus vivre et/ou travailler à Eaubonne

(4) Arthur Sénéry BESNARD,

plus connu par son nom d’artiste « Sénéry-Besnard », est né le 25 avril 1881 à Vineuil près de Blois, dans le Loir-et-Cher. Sa mère était de Vineuil, son père de Châtillon-en-Dunois.

(ci-contre: vue de l’église Sainte-Marie d’Eaubonne, datée janvier 1929. Huile sur toile, 52 x 63. © Archives municipales d’Eaubonne, 53 IMG 5377)

Après son service militaire il s’installe d’abord à Paris (2 avenue de Clichy) avant de venir à Eaubonne entre 1916 et 1920 où l’on le retrouve avenue de l’Alliance puis au 32 rue de la République. En 1929, il s’installe 8 avenue de l'Avenir à Eaubonne, devenue rue Danièle-Casanova, et y résidera jusqu’à son décès le 10 novembre 1952.

Il entrecoupe sa vie eaubonnaise avec de fréquents séjours en Corse où il peint beaucoup de tableaux de la région d’Ajaccio. Il épouse Rachel Bastien vers 1920.

En 1929 la Ville lui passe commande (pour 3 200 Euros) par un marché de gré à gré, de 5 tableaux, peut-être dans le souci de préserver quelques vues d’Eaubonne en voie de transformation immobilière dans les années 1920-1930. Ceux-ci sont toujours dans les Archives de la Ville, mais non exposés. La même année, la ville lui demande de décorer le préau couvert du nouveau groupe scolaire des filles, devenu l’école Jean-Macé. En 1948 il est nommé délégué chargé de la révision des listes électorales de la Chambre des Métiers. (Sources : délibérations du Conseil Municipal des 22 février et 26 octobre 1929, du 24 mars 1948).

(Ci-joint à gauche: "le Grand Lavoir d’Eaubonne", aujourd’hui disparu. Huile sur toile, 68 x 78. Signé mais non daté. 56 IMG 5434© Archives municipales d’Eaubonne).

Six tableaux signés de Sénéry Besnard, dont les deux présentés ici, sont conservés par les Archives Municipales. Ils ne sont pas exposés au public, mais peuvent être consultés sur demande.

Cliquez sur ces deux tableaux pour les agrandir.

(5) Paul Jérôme BLONDEAU

naît à Paris le 20 septembre 1872 dans le 9ème Arrondissement. A l’âge de 20 ans, ses parents aménagent à Eaubonne, retournent à Paris en 1902, puis s’installent définitivement à Rolleboise dans les Yvelines en 1909. Son père, Amédée-Louis, était un homme de lettres et un journaliste connu, rédacteur judiciaire pour "Rappel" et du "XIXème siècle », et correspondant du "Soir" de Bruxelles. C’est lui qui installe sa famille au 18 chaussée Jules-César à Eaubonne en 1900, et au 9 de la même rue en 1901. C’est à noter que cette première maison fut occupée plus tard par un autre peintre, Henri CONTENCIN (cf. infra). En 1892 le fils est élève dessinateur avant de se tourner vers la peinture.

En 1904 Paul-Jérôme se marie avec avec une Alsacienne : Marie Louise Schmitthenner. Ils ont une fille, Louise, née à Rolleboise en 1906

Il est réformé du service actif pour cause d’atrophie de la jambe droite, mais maintenu en service auxiliaire pendant la Guerre de 1914-18.

Il s’éteint en juin 1966 à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne

(Ci-dessus « En attendant le passeur» de Blondeau)

(6) C. L. BONNIN

a réalisé en 1921 une série de six charmantes aquarelles, conservées aux Archives Municipales d’Eaubonne, montrant divers aspects du parc Goguel.

(Ci-joint, une de ces aquarelles signée par Bonnin et datée de 1921. © Archives municipales d’Eaubonne)

Cela étant, nous ne disposons pas d’autres informations sur cet artiste…

(7) Henri-Victor BUISSON

naît à Paris fin 1876, fils de Pierre Amable, agent de change, et d’Octavie Rivierre. Il se marie en 1899 avec Céline Landillon, une fille du Creusot. Le jeune couple habitent dans le 20e Arrondissement de Paris, au n° 373 rue des Pyrénées, où sont nés leurs deux enfants : Yvonne Marie (née le 10 janvier 1900) et Marcel Jean Marie (né en 1903).

En 1905 il quitte Paris pour s’installer dans la rue d’Ermont (devenue la rue George-V) à Eaubonne, au numéro 11, avec son épouse et leurs 2 enfants. Plus tard ils y seront rejoints par le père de Céline et la mère d’Henri. Après la Deuxième Guerre, la famille déménage à Taverny, y compris la fille Yvonne et son mari Albert Ruhlmann, où Henri-Victor décède en 1969.

Henri exerce le même métier que son père, celui d’agent de change (jusqu'en 1987 les agents de change étaient les seuls intermédiaires financiers habilités à négocier l'achat et la vente de titres cotés à la Bourse de Paris) dans la charge de l’agent Henri David Mayer. Plus tard son fils Marcel suivra dans ses pas.

Comme peintre amateur « Il trouve son inspiration dans la nostalgie des paysages telle qu’on peut la retrouver dans son Église Sainte-Marie vue de la rue de Soisy. La ville d’Eaubonne, par une délibération du 14 septembre 1942, achète ce «tableau présentant une vue de la vieille église auprès de Monsieur BUISSON » Hélas, ce tableau n'est plus trouvable dans les Archives...

(Sources : Délibérations du Conseil Municipal 1942, Listes Nominatives des recensements 1926 et 1931, Archives Municipales d’Eaubonne)

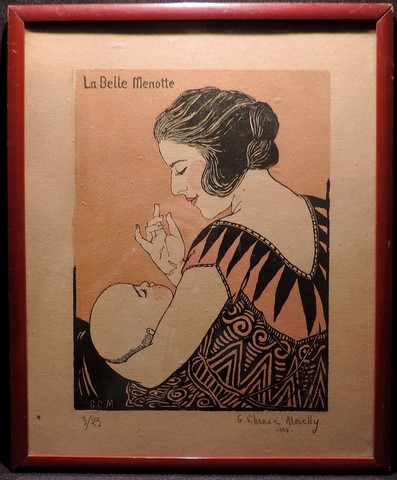

(8) Germaine CHENIN-MOSELLY,

artiste peintre, graveuse, illustratrice, née à Orléans en 1902, est la fille d'Émile François CHENIN, dit CHENIN-MOSELLY (voir l'article que nous lui consacrons par ailleurs). Son père est un écrivain reconnu, auteur régionaliste, profondément ancré dans une Lorraine rurale où il réside souvent dans la maison paternelle de Chaudeney-sur-Moselle., lauréat du prix Goncourt en 1907. Il quitte Paris en 1911 et installe sa famille à Eaubonne au n° 167, chaussée Jules-César. Il meurt subitement en 1918 alors que Germaine n’a que 16 ans, elle est alors inscrite au lycée Racine à Paris. Elle reste à Eaubonne avec sa mère jusqu’en 1933.

De 1917 à 1922, elle s’initie à l’histoire de l’art ainsi qu’aux arts graphiques et plastiques à l’école Elisa Lemonnier à Paris. Au cours de cette période en 1921 elle acquiert une certaine notoriété en publiant plusieurs de ses croquis dans Le Pays lorrain.

En 1923, la librairie Ollendorff l’emploie à illustrer une réédition de Joson Meunier, roman de son père, Émile Moselly, et de 1924 à 1930, Germaine expose son œuvre au Salon des artistes français à Paris, et à celui des Artistes indépendants en 1929.

De 1928 à 1935, elle exerce le métier d’illustratrice de romans contemporains ou de rééditions (Les Malheurs de Sophie, Les Quatre Fils Aymon, La Bouillie de la Comtesse Berthe…), souvent en association avec la Librairie Gedalge.

De 1943 à 1949, elle participe à l’illustration de Guides de Haute Montagne avec des gravures spécifiques du massif du Mont-Blanc.

En 1950, Germaine succombe à un cancer alors qu’elle se trouve chez son frère François Émile à Carling, en Moselle.

Ci-contre: une de ses gravures "La Belle Menotte"

( Source: Wikipedia)

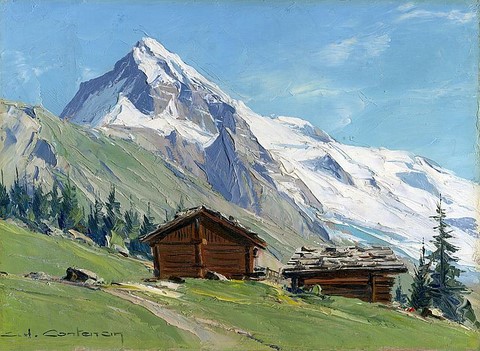

(9) Charles-Henri CONTENCIN,

« peintre des montagnes » naît le 28 juin 1898 à Paris. Élevé par sa grand-mère dans l'Oberland bernois jusqu'à l'âge de 10-12 ans, il sera toute sa vie un passionné de montagne. Bon grimpeur, il est membre du Club alpin français où il fait le lien avec la Société des peintres de montagne (SPM). Il fait la grande guerre dans l'infanterie et il reçoit la Croix de Guerre. Il travaille ensuite dans un cabinet d'architecte puis à la Compagnie des chemins de fer du Nord et enfin à la SNCF où il sera responsable des ouvrages d'art.

Doué pour le dessin, industriel et artistique, il a suivi des cours de dessin à l'école ABC de dessin de Paris. En plus de ses dessins professionnels il est également auteur d'affiches et de prospectus publicitaires pour les chemins de fer sous le pseudonyme de « Charles-Henri ». Il est surtout connu pour sa peinture de montagne et laisse, en la matière, une œuvre importante. Il entre à la SPM en 1929, en est secrétaire général de 1950 à 1953, puis président de 1954 à 1955.

En 1924, à l’âge de 26 ans, il se marie avec une fille d’Ermont (commune limitrophe d’Eaubonne) Laure-Marie Alphonse, et s’installe d’abord avec elle dans cette ville. Leurs deux enfants, Gérard et Nicole, y naissent en 1927 et 1929. Puis en 1930 la famille traverse en quelque sorte le chemin de fer pour occuper une maison située à l’angle de la rue de la Gaîté et la chaussée Jules-César. Il donne alternativement comme adresse 18 chaussée Jules-César en 1931 (recensement), et 26 rue de la Gaîté en 1955. En fait, il s'agit de la même maison, elle est toujours visible à cet endroit.

Il expose régulièrement au Salon des artistes français ; parmi ses envois figurent Matinée au lac blanc (n° 616) en 1932, Col des Montets et Aiguille verte (n° 577) en 1935, Neige à Saint-Colomban-des-Villards (n° 652) en 1936, et deux tableaux intitulés Château-Queyras (n° 692 et n° 693) en 1939.

Il a également exposé au Salon des indépendants, de 1927 à 1938, notamment des tableaux représentant des paysages de Haute-Savoie et du Midi, au Salon de l'école française en 1932 : Neige à Chamonix (n° 227) et Argentière (vallée de Chamonix) (n° 228) et au Salon d'hiver de 1945 à 1950.

Il a peint de très nombreuses toiles représentant des paysages des montagne et de haute montagne des grands massifs alpins, massif du Mont-Blanc et massif des Écrins principalement. Sa palette est caractéristique et il apprécie tout particulièrement les effets de lever ou de coucher de soleil sur la neige ou les glaciers.

Charles-Henri Contencin meurt à Eaubonne le 17 avril 1955.

(Sources: Wikipedia , Listes Nominatives des recensements d'Eaubonne 1931 et 1936

(10) Max ERNST :

ce peintre et sculpteur allemand, né le 2 avril 1891 à Brühl dans le Rheinland-Westphalie, arrive en France en 1923 et choisit de s’installer à Eaubonne chez ses amis Paul Éluard et sa femme Gala dans une maison louée par le père de Paul dans la rue Hennoque, au numéro 4 (maison toujours visible et récemment dotée d'une plaque historique).

Durant l'été, il entreprend de décorer les trois étages de la villa, réalisant l'un des rares exemples de décoration murale surréaliste. La résidence, où sont organisées des rencontres du groupe surréaliste, est à cette époque le théâtre de séances de sommeil hypnotique et d'écriture automatique. Les peintures du cycle d'Eaubonne, transférées sur toile, sont conservées dans des collections du monde entier. Le rond-point proche de la maison porte aujourd’hui son nom.

Élisabeth Lebovici, dans Libération le 7 mars 2002, nous raconte la suite : « En 1968, on se préoccupa de retrouver la maison, appartenant alors à un boucher qui avait recouvert la peinture murale de papiers peints et badigeonné le reste. Elle fut retrouvée, dégagée, découpée en deux panneaux inégaux. Max Ernst décida du format qu'ils auraient une fois marouflés sur toile. Il les signa et les titra: « Au premier mot limpide », l'un, « Histoire naturelle », l'autre.

Vendus tous deux à la galerie André-François Petit, à Paris, les panneaux furent transportés, pour le premier au musée de Düsseldorf. Le second, acheté par Farah Diba, partit à Téhéran avec la shabanou. Depuis la révolution iranienne, et la confiscation des biens impériaux, le panneau était dans les réserves du musée de Téhéran, invisible. Autorisé de sortie et passé par Dubaï puis par le Luxembourg, le second tableau a été installé près de son pan manquant à Beaubourg... »

En 1922, Max Ernst divorce de sa première femme, Luise Straus-Meyer, avec qui il s’était marié 10 ans auparavant. Max retourne à Paris et Louise reste à Cologne avec son fils. Il lui dit avec ironie "tu sais, finalement tu n'as pas besoin d'homme désormais, tu as 23 ans, tu connais l'amour, tu as un fils... Que veux-tu de plus?... Tu vivras très heureuse avec cet enfant…" Luise réplique plus tard: "j'étais devenue une copie diminuée de sa propre personne." Malheureusement, son destin fut bien plus tragique que celui de son ex-mari : Pendant l’Occupation, Luise trouve refuge chez Giono à Manosque, mais elle est arrêtée en 1942 par la Gestapo et internée à Drancy. Elle fera partie du dernier convoi pour Auschwitz, où elle périt assassinée en juin 1944. Leur fil, Hans Ulrich dit « Jimmy » était déjà à New York, mise en sécurité par ses parents dès 1938. C’est lui qui aide Max à sortir de France en 1941. Il n’apprendra le sort de sa mère qu’après la guerre.

En 1925, Max Ernst expérimente la pratique du « frottage » : il laisse courir une mine de crayon à papier sur une feuille posée sur une surface quelconque (parquet ou autre texture). Cette technique, qui fait apparaître des figures plus ou moins imaginaires, s'apparente à l'écriture automatique des écrivains surréalistes. Elle donne lieu à la publication d'Histoire naturelle, portfolio de 34 frottages publié l'année suivante par les éditions Jeanne Bucher.

En 1926, il collabore également avec le peintre Joan Miró pour la création de décors pour les spectacles chorégraphiques de Serge de Diaghilev. Avec l'aide de Miró, Max Ernst se lance dans l'élaboration d'une nouvelle technique, le « grattage » du pigment directement sur la toile. Cette participation entraîne lors de la première un chahut organisé par les surréalistes, André Breton déplorant que les deux peintres aient « pactisé avec les puissances d’argent ».

Max Ernst renoue avec la pratique du collage en 1929 avec La Femme 100 têtes (éditions du Carrefour), « roman-collage » réalisé à partir de gravures tirées de revues scientifiques et de romans populaires français de la fin du XIXe siècle. Si ce livre, légendé par Ernst lui-même et préfacé par André Breton, n'est pas le premier à raconter une histoire au moyen de collages, son ampleur (quelque 147 collages) est sans précédent.

En 1934, au contact d'Alberto Giacometti, il commence à sculpter. En 1937, il rencontre Leonora Carrington avec qui il part vivre à Saint-Martin-d'Ardèche où il achète une maison qu'il décore de fresques et de bas-reliefs. Il illustre l'ouvrage La dame ovale de Leonora. En 1938, l'héritière américaine Peggy Guggenheim achète un bon nombre d'œuvres de Max Ernst qu'elle expose dans sa nouvelle galerie d'art à Londres. La même année, Max Ernst quitte le groupe des surréalistes, refusant de se plier aux injonctions d'André Breton qui veut le convertir au trotskisme et le séparer d'Éluard.

Dès le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, Max Ernst est arrêté comme « étranger ennemi » et interné dans le camp des Milles près d'Aix-en-Provence en compagnie de Hans Bellmer, dont il dessine un portrait durant leur captivité. Au cours de cette période, il sera temporairement interné dans le camp de Loriol-sur-Drôme. Avec l'aide du journaliste américain Varian Fry, fondateur du Comité américain de secours à Marseille en août 1940, il réussit à quitter le pays en compagnie de Peggy Guggenheim. Ils arrivent aux États-Unis en 1941. Accueillis par Jimmy, le fils de Max Ernst, ils voyagent à travers les États-Unis et se marient l'année suivante – là encore, le mariage sera de courte durée.

Max Ernst vit à New York où, au côté de Marcel Duchamp, André Breton et de nombreux intellectuels français, il prépare le terrain à l'expressionnisme abstrait de peintres américains comme Jackson Pollock. Ernst expérimente d'ailleurs le dripping plus tard adopté par Pollock, en laissant couler sur une toile de la peinture à partir d'un récipient troué.

Son mariage avec Peggy Guggenheim est un échec. En octobre 1946, il épouse Dorothea Tanning à Beverly Hills (Californie). Le couple Ernst-Tanning s'installe à Sedona (Arizona). Inspiré par la faune et la flore de la région, il crée des sculptures. En 1948, il est naturalisé américain, écrit le traité Beyond Painting, puis part voyager en Europe en 1950. Il expose ses travaux américains à la galerie René Drouin à Paris.

À partir de 1953, il s'installe à Paris dans un atelier de l'impasse Ronsin et, de 1955 à 1963, réside à Huismes (Indre-et-Loire) où il réalise des œuvres marquées par la Touraine. Il est naturalisé français en 1958. L'année suivante, il reçoit le prix national des arts et des lettres. Des expositions rétrospectives sont organisées à New York, à Chicago, à Londres, à Cologne et à Zurich.

Max Ernst meurt à Paris le 1er avril 1976 au no 19 rue de Lille. Ses cendres sont conservées à Paris au cimetière du Père-Lachaise.

(11) Georges Louis GRIOIS

naît à Boulogne-sur-Mer le 9 aout 1872, fils de Frédéric Louis et de Julie Gervais, marchande de fruits. Il reste dans la maison parentale, 6 rue Damboise jusqu’à son mariage en 1899 avec Marie Marguerite Déthière, fille d’un cordonnier de Boulogne.

Il apprend très jeune l'art du dessin à l'école des Beaux-Arts de Boulogne-sur-Mer avec notamment le célèbre peintre fauve Victor Dupont. Il restera toute sa vie attaché à cette discipline qu'il mettra en pratique tant dans l'exercice de son métier de décorateur que de celui d'artiste peintre. L'homme participe à la vie artistique de Boulogne-sur-mer dès 1901 en contribuant à la fondation de la Société des Beaux arts et des arts industriels. Griois participe aussi à la vie intellectuelle et associative de Boulogne-sur-Mer.

Une carte de réfugié dans les archives de la ville d'Eaubonne atteste que Georges Griois s'est inscrit en mai 1942 auprès des services de la ville comme réfugié fuyant l'avancée de l'armée allemande dans le Nord, après un passage par Franconville. Il retourne à Boulogne-sur-Mer le 4 décembre 1943 après avoir passé un an et demi au numéro 9 rue des Bouquinvilles à Eaubonne, tout près de la gare d’Ermont-Eaubonne, mais il revient vite dans notre Vallée pour s'installer, cette fois-ci, dans la commune limitrophe d'Ermont, au 28 de la rue Saint-Flaive, où il décèdera le 27 novembre 1944.

Il expose à Paris, à Lorient, à Roubaix... Il devient Sociétaire du Salon des indépendants à partir de 1924 jusqu'en 1944. Témoin de la vie portuaire, Georges Griois dessine et peint de nombreuses toiles témoignant ainsi de la rude vie des marins-pêcheurs. Pour vivre son art, il s'immerge dans cette partie de Boulogne-sur-mer ; il en décrit les rues du quartier des marins, les scènes de fêtes de la mer, les portraits de ces pêcheurs burinés par le sel et le froid, les harenguiers au départ, à l'arrivée. Il restitue l'activité de la pêche avec la vision moderne de son époque, située à la confrontation de la voile et la vapeur.

« Il excelle dans l'analyse des lointains et leur imprime une délicatesse de transcription tout à fait exceptionnelle. Pour la même raison ses ciels sont bien aérés et transparent, et procèdent d'un dessin élégant,c'est un peintre de l'atmosphère! Il semble en cela suivre la tradition des Boudin, des Claude Monet et autres maîtres. La justesse et l'expressivité du trait sont d'ailleurs une des caractéristiques dominantes de cet artiste consciencieux, sincère et convaincu.

La marine semble revêtir à ses yeux un attrait singulier, et la plupart de ses œuvres roulent sur ce thème, qu'il cultive du reste avec un vif succès. Il se plaît à traduire le mouvement du port de Boulogne les scènes familières aux quais d'embarquement et de débarquement, et il conserve à ce mouvement un intense sentiment de vie. » Dit de lui Jules de SAINT-HILAIRE dans la Revue Le Vrai et le Faux, 10 février 1931, page 3.

(Ci-joint: Port de Boulogne en 1928)

Néo-impressionniste, il exposa régulièrement au Salon des Artistes Indépendants à Paris. Il dressa dans cet esprit de nombreux panneaux décoratifs. Il se tourna ses dernières années vers les scènes de genre. C’est à cette époque qu’il s’installe à Eaubonne où il a séjourné rue des Bouquinvilles. Il laissé de nombreux paysages de la Vallée de Montmorency, dans un style très proche de celui de Monet et de Sisley.

Il décède le 27 novembre 1944 à Ermont (95120) et est enterré au cimetière de l'Est à Boulogne-sur-Mer. Exposition hommage en 1948 à Boulogne sur mer. Exposition hommage en 2004 au Salon des Indépendants à Paris.

(Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Griois

http://georgesgriois.free.fr/

voir aussi l’article de Jules de Saint-Hilaire dans la revue du Vrai et du Faux, numéro du 10 février 1931, page 3

Carte de réfugié : Archives Municipales d’Eaubonne, acte de mariage État Civil de Boulogne-sur-Mer

(12) Divers autres membres de la famille HUYOT

– pour Étienne Frédéric HUYOT et son fils Jules (Maire d’Eaubonne), mais aussi Marie COURTOT, Émile et Georges de RUAZ, Auguste PETIT LANY…), voir l’article consacré à la famille Huyot sur cette page.

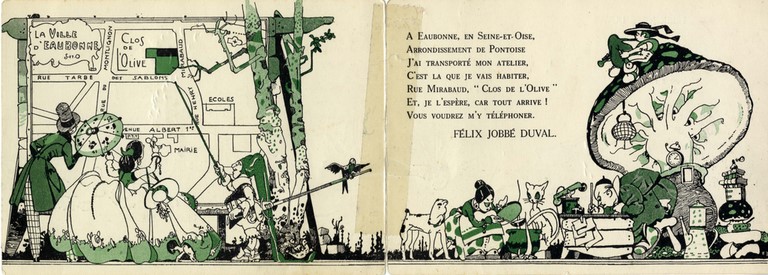

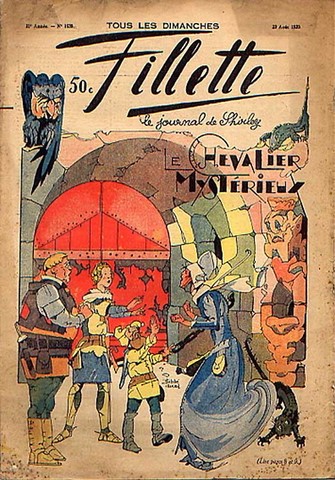

(13) Félix-Pol JOBBÉ-DUVAL

est né le 28 mars 1879 à Rennes, fils de l’architecte Frédéric-Auguste Jobbé-Duval et de Marie Alexandrine Le Ray. Il est le dernier d’une fratrie de 3 enfants, composée d’un frère aîné Frédéric, devenu lui aussi artiste peintre, et d’une sœur Marie-Joseph.

Après des études d’architecture, il se lança vers 1900 dans une carrière d’artiste imagier. C’est en 1931 qu’il s’installa à Eaubonne, après s’être spécialisé dans l’illustration de livres pour enfants (ouvrages de la comtesse de Ségur aux éditions Casterman). Il fut aussi l’illustrateur attitré de revues enfantines comme : Fillette, le Pêle-Mêle, Premières lectures, Ma poupée, Enfants de France, Cri-Cri, l’Almanach du Pèlerin.

A Eaubonne, il achète en 1931 au journaliste André Adorjan la propriété à l'angle de la rue Jeanne-Robillon et Cristino-Garcia, et y installe son atelier au 7 bis rue Henri-Mirabaud, devenue rue Cristino-Garcia (voir sa carte de visite ci-dessous), dans ce qui fut autrefois la grange et l’orangerie du château de l’Olive (aujourd’hui Conservatoire de Musique). Ce bâtiment a connu son heure de gloire au temps de Jules Marcuard, ancien maire d’Eaubonne, qui accueillait dans son château du Clos de l’Olive de nombreuses personnalités parisiennes. Cette orangerie et la grange attenante, aujourd'hui propriété de la ville d’Eaubonne, sont en cours de restauration et d’affectation (en 2020-21).

Le recensement de 1931 note la présence de Félix-Pol et donne l'adresse de l'Orangerie: 7 bis rue Henri-Mirabaud où il habite avec sa bonne Pierrette Didier, née à Fraize dans les Vosges en 1909. (Il a divorcé de Camille Laflize en 1921).

Il est adjoint au Maire d'Eaubonne Alphonse Ricard de 1947 à 1956.

Félix-Pol Jobbé-Duval décède à Eaubonne le 30 juin 1961. Il est inhumé dans le nouveau cimetière, 69ème Division, tombe numéro 27.

Créateur de nombreuses affiches publicitaires, il illustre des d’ouvrages d'édition. On lui doit notamment 16 planches illustrant L'Histoire de Bretagne de Toutouig d'Herri Caouissin, parue en 1944. Il collabore avec Casterman pour la Comtesse de Ségur, pour l'illustré Fillette et avec les éditions Paul Duval.

Parmi ses œuvres :- 1902 : dessins humoristiques dans le journal Frou-Frou numéro 93.- 1904 : il illustre (avec Raymond de La Nézière) Rabelais en français moderne à la Libraire universelle, en 6 volumes et 133 dessins.- 1907 : il travaille pour L'Américain illustré, Le Sourire (jusqu'en 1912), L'Indiscret, Fantasio (jusqu'en 1915), Mon Journal (jusqu'en 1924), dans lequel il débute sa carrière d'illustrateur de journaux pour enfants.- 1908 à 1917 : Le Rire.- 1909 à 1915 : Le Charivari.

À partir de 1922-1923, il participe à l'illustration de la page de couverture de revues féminines : Les Dimanches de la femme. Il illustre, pour Fernand Nathan, quatre ouvrages de Charles Quinel et Adhémar de Montgon, Le Beau d'Artagnan et son époque (1930), Dunois et les compagnons de Jeanne d'Arc (1931), Monsieur de Lauzun et la Grande Mademoiselle et Cagliostro l'enchanteur (1932).

Cliquez ici pour voir son arbre généalogique

(Voir aussi sa page sur Wikipédia )

Note : Pour un portrait très complet de la vie et l'oeuvre de Jobbé-Duval, cliquez ici pour accéder à un article rédigé par sa petite-nièce Françoise Georges en 2006 dans le "Collectionneur de Bandes Dessinées" (revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre National du livre) N°109, Hiver 2006, pages 19 à 25. Et dans la foulée si vous souhaitez poursuivre votre recherche, vous apprécierez également l'article de Claire Boibien cliquez là paru dans la même revue, pages 26 à 28, d'après sa mémoire de maîtrise de l'histoire de l'art intitulée "Jobbé-Duval, illustrateur de journaux pour enfants", Université de Rennes II en 2000.

Malheureusement, cette excellente revue a cessé d'exister peu de temps après, et n'est plus disponible ni à la vente ni sur Internet.

(14) Ernest LAMY

naît le 7 septembre 1891 à Vincennes, d’un père menuisier et une mère concierge, originaires de l’Alsace.

Depuis le 14 juin 1930 il habite 32 bd de la République, 95600 Eaubonne, avec son épouse Hélène Citerne, jusqu'à son décès le 13 août 1938.

Matricule 152 en 1911 (numéro 148 de la liste du 2e Arrondissement). Incorporé le 8 octobre 1912. il est réformé définitivement le 8 mars 1921 avec pension 15% (gêne de marche avec légère claudication du pied gauche).

Ernest Lamy a laissé des aquarelles exécutées avec beaucoup de finesse et de précision, représentant notamment La sente d’Andilly, Le vieux lavoir, L’église d’Eaubonne, Le ru Corbon, Margency. selon http://valmorency.fr/40.html

(Sources : Valmorency, fiche matricule 1911, copie conforme de son acte de décès - Etat-Civil d'Eaubonne)

(15) Edmond Jules Stanislas MARTIN

1894-1916. Graveur dessinateur. En 1903, la famille Martin s’installe à Eaubonne au 21, rue des Robinettes. Elle apparaît bien à cette adresse dans le recensement de population de la commune de 1911. Le couple vit avec deux enfants. Un second fils, prénommé Camille Jean est né à Bondy en 1897. Augustin Jules Martin est alors imprimeur pour le célèbre imprimeur-graveur Napoléon Alexandre situé au 88, rue Lafayette à Paris. Edmond suit alors le chemin de son père, lithographe, en tant de graveur.

En juin 1916,il participe à la bataille de Verdun où il est blessé mortellement au moment où après un violent bombardement ; il se portait en tête de sa demi-section pour occuper les emplacements d’alerte prévus dans sa consigne.

Décoré de la Croix de Guerre…son corps rejoint ensuite le cimetière d’Eaubonne (3ème Division, 1re Section et Tombe n°8). Il repose avec ses parents et son frère Camille Jean, disparu le 31 août 1917 dans le secteur du Chemin des Dames dans l’Aisne. Le sergent Edmond Jules Stanislas Martin avait 22 ans et son frère moins de 20.

(Extrait de l'exposition "Les Poilus Eaubonnais" réalisée par la mairie d'Eaubonne - Archives Municipales

© Archives municipales d’Eaubonne 2016)

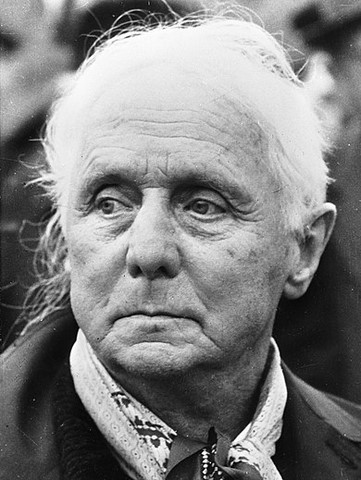

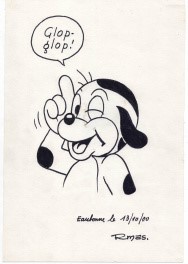

(16) Roger MASMONTEIL, dit Roger MAS,

dessinateur et scénariste de BD, naît dans le 12ème Arrondissement de Paris le 17 mai 1924, fils de Noël Masmonteil et de Léontine Bourg.

D'abord employé de banque, Roger Masmonteil publie ses premiers dessins durant la Seconde Guerre mondiale, en 1942. Il succède d'abord à José Cabrero Arnal dans diverses séries, puis lorsque celui-ci tombe malade, il reprend la bande quotidienne Pif le chien dans L'Humanité.

À partir de 1954, Roger Mas dessine aussi la série Pif le chien dans le périodique Vaillant. De 1955 à 1965, il créé et anime les histoires de l'ourson Spoutnik dans Pif Mensuel et dans L'Humanité.

Dans la série Pif le chien, Roger Mas créé Pifou, le fils de Pif, mais « de mère inconnue », qui obtient sa propre série. Pifou est resté célèbre pour manifester son approbation ou sa joie par l'expression « glop ! glop ! » et sa désapprobation ou sa tristesse par « pas glop ! pas glop ! ».

En 1967, Roger Mas abandonne Pif le chien dans Vaillant pour continuer Pifou et crée dans Pif Gadget la série Léo bête à part avec Jean Sanitas.

En 1969 et 1970, il fait une brève apparition dans Le Journal de Tintin avec la série Késako, toujours sur des scénarios de Jean Sanitas.

À partir de 1987, Roger Mas illustre de nouvelles histoires de la série Pifou pour un mensuel portant le nom de ce personnage.

Il prend sa retraite au début des années 1990 dans la commune d'Eaubonne, mais participe à la reparution de Pif Gadget en 2004. Il décède à Eaubonne le 28 août 2010, veuf de son épouse Andrée.

(Sources: Wikipédia et copie conforme de l’acte de décès)

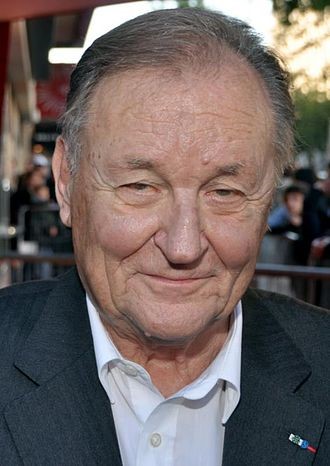

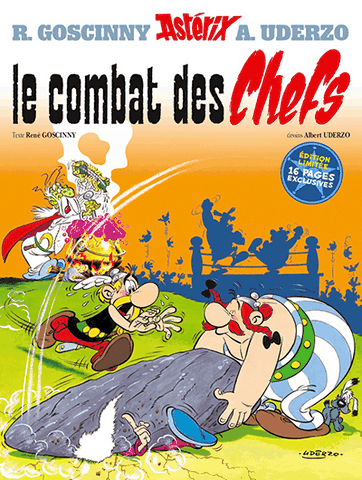

(18) Alberto UDERZO

naît le 25 avril 1927 à Fismes dans la Marne, où son père exerçait le métier d’artisan luthier. Il épouse Ada Milani, née à Aincourt dans le Val d'Oise en 1932, à Eaubonne en 1953.

Avant de résider en Seine-Saint-Denis, Albert Uderzo et sa femme ont vécu dans le Val d'Oise jusqu’en 1957. Jean Veillon dans son livre "Souvenirs d'Eaubonne au XXème siècle" évoque ce séjour : « Ada et Albert Uderzo ont habité à Eaubonne, à l'angle de... la Chaussée Jules César, non loin du passage à niveau qui menait à Saint-Gratien. Selon une légende tenace dans le quartier, c'est là, sur les bords de l'antique voie romaine d'Aquabona que serait né Astérix, le célèbre petit Gaulois. »...

Après enquête, il s'avère que les deux compères, Uderzo et Goscinny, ont créé Astérix lorsque le dessinateur habitait à… Bobigny, dans la petite cité du Pont-de-Pierre. Une plaque commémorative a même été dévoilée en présence d'Albert Uderzo et de la fille de René Goscinny (le scénariste est décédé en 1977).

Vous l'aurez compris, Eaubonne ne peut revendiquer la naissance du Gaulois mais l'histoire reste belle : la Chaussée Jules César a peut-être inconsciemment inspiré les deux artistes ! (extrait du "Journal de François" du 31 octobre 2017)

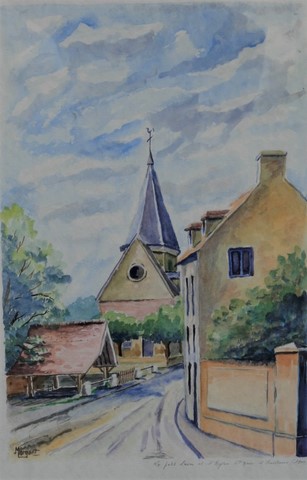

(17) Jean-Marie MORGANT

Peintre Eaubonnais né à Saint-Omer (62) le 14 mai 1934, fils d'Alexandre (agent SNCF) et Laure Variepe, et grandit dans une famille de sept enfants.

Marié à Francine Deron, il était père de deux filles, la famille demeurait rue Beauséjour à Eaubonne. Il décédé le 2 janvier 2021 à Montmorency (95)

Il a fait don à la ville d'Eaubonne de trois de ses œuvres (dont une est reproduite ici) conservées aux Archives Municipales.(

Ci-dessus - Vue du petit lavoir et l'église Sainte-Marie d'Eaubonne. Acquarelle sur papier (©Archives Municipales d'Eaubonne, cote 13Fi44, D.R.)

(Mis à jour mars 2025, Sources : Fichiers des personnes décédées établis par l'INSEE, copie conforme de l’acte de décès)

En 1959, Uderzo participe au lancement de Pilote en illustrant deux de ses séries-phares : Tanguy et Laverdure, série d'aviation réaliste scénarisée par Charlier et Astérix, série humoristique scénarisée par Goscinny. La première histoire de cette nouvelle série, Astérix le Gaulois, paraît à partir d'octobre 1959 dans Pilote, avant d'être publiée en album en 1961. Astérix attire un nombre croissant de lecteurs, devenant bientôt l'un des plus importants succès de la bande dessinée francophone. Au cours des années 1960, Uderzo abandonne progressivement toutes ses autres séries, pour se concentrer exclusivement à sa principale création. La charge de travail demandée par Pilote et Astérix étant de plus en plus importante, Goscinny et lui finissent par renoncer en 1962 à leur collaboration à Tintin.

(Source: Wikipédia . Voir aussi la page officielle d’Asterix )

Uderzo décède le 24 mars 2020 à Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 92 ans.

Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre national du Mérite, Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.

Artistes Apparentés aux familles eaubonnaises

(19) La famille CASANOVA

(19 a) Adèle Casanova, qui habita Eaubonne dans les années 1850 et dont nous racontons l’histoire dans une autre page, était la fille du célèbre peintre italien Francesco Giuseppe CASANOVA, connu dans toute l’Europe comme « peintre de batailles » si réputé qu’à l’époque, son frère Giacomo Casanova, connu plus tard par sa réputation de séducteur, se présentait dans les cours et maisons nobles d’Europe comme le « frère du le célèbre peintre »,

Mais cette gloire si laborieusement acquise disparut peu après sa mort. Il mourut dans la pauvreté, bien qu’ayant eu des clients très importants tels que le prince de Condé et Catherine II de Russie. Il gagnait des sommes importantes au cours de sa vie, mais il eut toujours une vie très désordonnée qui le conduisit également à dilapider ses énormes gains.

L’autobiographie de son frère Giacomo mentionne la dureté des conditions de ses débuts de carrière comme peintre dans l’atelier de Guardi. Il passa ensuite dans l’atelier du peintre et scénographe de renom Antonio Joli qui travaillait assidûment dans les deux théâtres appartenant à la famille Grimani, les patriciens qui, à la mort prématurée du père de Francesco avaient assumé la protection de tous ses enfants.

Le 26 juin 1762, il épouse Jeanne-Marie Jolivet (1734-1773), dite « mademoiselle d’Alancour », danseuse de second plan, figurante à la Comédie Italienne depuis 1759. Les amis de sa femme lui permirent d’augmenter considérablement sa clientèle. Le couple s'installe "Carré de la Porte Saint-Denis" à Paris. Mais Jeanne-Marie mourut en 1773 en tournée à Bordeaux.

(Ci-contre : Bataille de cavalerie, huile sur toile, Paris, musée du Louvre)

Deux ans après, Francesco se remaria, en 1775, avec Jeanne Catherine Delachaux (1748-1818). Ce second mariage fut aussi désastreux que le premier et Francesco quitta le domicile conjugal, avec l’aide de son frère Giacomo (spécialiste des évasions…). Après le décès de son mari en 1808, Jeanne Catherine s'installe chez sa fille Adèle Catherine, Cour des Petits-Écuries jusqu'à sa mort 10 ans après.

Un de ses tableaux, "Amusements champêtres" a servi de modèle pour une tapisserie de la Manufcture de Beauvais (vers 1785) qui orne aujourd'hui la cheminée de la salle à manger du Palais Nissim de Camando à Paris.

(19 b) Le fils aîné de Francesco, et donc frère d’Adèle, Alexandre Jean DUFAY CASANOVA, né à Paris en 1770 et mort en 1844, fut l’élève de David, mais ne connut pas un grand succès. En 1839 il entreprit un voyage de plusieurs années en Inde. À la fin de sa vie, il prit le titre de « peintre du roi d'Aoudh » (Inde) pour avoir été peintre officiel de ce monarque à Lucknow (1834-1837). (Source: Wikifrat).

Il y a quelques doutes quant à la paternité de Francesco, il était probablement le fils d'Alexandre de Saint-Mauris, et ensuite adopté par Francesco Casanova. Il ajouta le nom DUFAY au sien car un des ancêtres du père supposé était Dorothée Bouton, Dame du Fay, héritière des terres du Fay près de Louhans (Bresse).

On lui doit, entre autres, ce beau portrait de l’Empereur Napoléon Bonaparte (non daté) (Source : Wilkicommons)

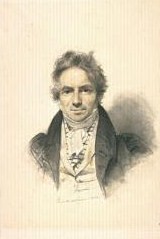

(19 c) Et n’oublions pas que le frère de Francesco et de Giacomo, Giovanni Baptiste CASANOVA, né à Venise en 1730, fut lui aussi peintre, quoique moins connu. Peintre d'abord à Venise et à Padoue avant d’aller à Rome puis à Dresde en 1764, où il devient Directeur de l'Académie et où il mourut en 1795 et où il est enterré.

Voici son auto-portrait:

On lui doit aussi des « Dissertations sur les anciens monuments de l'art », publiées à Leipzig en 1771.

(19 d) Alexandrine Augustine Emma GASTELLIER, peintre. Bien que née à Paris en 1817, la fille d’Adèle CASANOVA et de Charles Etienne GASTELLIER s’installe, avec son mari, Fortuné Wlodimir Albert DOMARADZKY, dans les années 1850 à Eaubonne. Les recensements de 1851 et de 1856 situent la famille DOMARADZKY « route de Montlignon » dans la partie qui est dénommé aujourd’hui rue du Dr. Peyrot.

Pour mieux visualiser la famille GASTELLIER-CASANOVA, afficher leur arbre généalogique

(19 e) Leur fils, Stanislas DOMARADZKY est lui aussi artiste peintre, du moins selon le recensement d'Eaubonne. Stanislas naît à Paris en février 1843, et il est très probable qu’il vienne avec sa famille à Eaubonne en tant qu’adolescent. Nous n’avons pas trouvé de traces de ses peintures, pas plus que celles de sa mère.

Ancien élève du Lycée Condorcet de Paris, puis en 1866, employé par Marcuard et Cie., 22 rue de Dunkerque à Paris. Il décède le 22 octobre 1907 à Boulogne-Billancourt, et est enterre dans le Cimetière d'Auteuil, comme ses parents.

(Sources : Archives Départementales du Val d’Oise, listes nominatives d’Eaubonne; 9M505 vue 3/13 en 1851, vue 3/16 en 1856.).

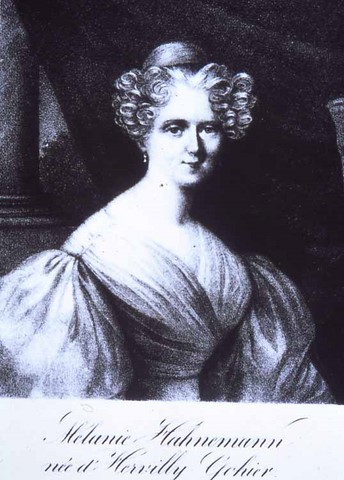

(20) Marie Mélanie d’HERVILLY-GOHIER

est la fille adoptive de Louis-Jérôme GOHIER, Président du Directoire au moment du 18 brumaire (9 novembre 1799), venu habiter le Petit-Château d’Eaubonne de 1810 à 1830.

Elle naît à Bruxelles le 2 février 1800. Fille de Joseph Aimé le Cat d'Hervilly et de Marie-Joseph Gertrude Heilrath. Nous ne savons rien de sa mère, mais on sait que son père meurt à Paris en 1850. Très jeune elle affiche une affection pour des hommes nettement plus âgés qu'elle; vénération pour des personnages illustres ou recherche de pères de substitution...? Ce débat est loin d'être clos parmi les historiens, la nature de ces relations est difficile à qualifier.

Prise en charge avant 1815 (probablement en 1810 alors qu'elle n'avait que 10 ans) par Louis-Jérôme GOHIER, (54 ans son aîné) qui l'appelait son « l'amie intime. » elle devient sa deuxième héritière, bien qu’il ait une fille légitime, Louise Jeanne Madeleine, qui, elle, héritera du Petit-Château au décès de Gohier en 1830. Elle va jusqu'à demander au Tribunal Civil de pouvoir ajouter son nom au sien. Par contre dans les archives d'Eaubonne, nous ne trouvons pas trace de son passage dans cette ville.

Ensuite elle quitta la famille Gohier à l’âge de 15 ans, pour aller en pension chez un professeur de peinture, son professeur d'art Guillaume Guillon dit "Lethière" (50 ans de plus qu'elle). Elle devint peintre à l’âge adulte et put vivre de sa peinture. Nous connaissons très peu d'exemplaires de son art, dont vous trouverez ci-après quelques exemples. Elle eut du succès en tant qu’artiste, poète, femme élégante et femme d’esprit. Elle noue aussi une relation forte avec le poète et dramaturge François Andrieux (de 41 an son aîné) et grand ami de Lethière mais aussi ancien confrère de Gohier au Conseil des Cinq Cents..

Puis Mélanie tomba malade, ce qui l’empêcha de travailler pendant deux ou trois ans.

C’est alors qu’elle se procura une traduction française de l’Organon de Samuel Hahnemann, (portrait ci-joint dû à Mélanie) et la lecture de cet ouvrage la décida à partir pour Köthen où exerçait le fondateur de l’homéopathie.

Rapidement, une liaison sentimentale se produisit entre Samuel et Mélanie. Des lettres échangées en français entre eux et recueillies à l’Institut pour l’histoire de la Médecine de Stuttgart permirent de se faire une idée de cette liaison. Le 18 janvier 1835, Mélanie d’Hervilly-Gohier se maria avec Samuel Hahnemann à Köthen.

Le couple partit de Köthen le 7 juin 1835; il arriva à Paris le 27 juin 1835. En août 1835, Hahnemann obtint l’autorisation d’exercer l’homéopathie à Paris. La pratique parisienne de Samuel fut en grande partie partagée avec Mélanie. Leur clientèle apparut très importante, peut-être plus importante qu’elle ne le fut jamais auparavant pour Samuel, d’après les rapports des journaux de malades.

Samuel Hahnemann mourut le 2 juillet 1843. Il y a eu un simple enterrement au cimetière de Montmartre. On fit inscrire sur sa tombe, selon les volontés du défunt: non inutilis vixi, c’est à dire : « je n’ai pas vécu en vain. »

Quant à Mélanie, elle décède le 27 mai 1878 à Paris. Sur sa pierre tombale au Cimetière de Montmartre est inscrit "Maman – Amour – Toujours".

(ci-dessus: portrait de Hahnemann par Mélanie en 1838, signé et daté).

Ci-dessous: Portrait d'Armand-Charles Guilleminot, Baron d'Empire et abassadeur à Constantinople.. Non daté. D.R.

(21) Henri Marcel Urbain MAGNE

était un artiste-décorateur et professeur d’art appliqué. Bien que né à Paris en 1877, il est le fils d’un couple d’Eaubonnais : Lucien Magne, architecte, inspecteur général des Monuments Historiques (1896) et la musicienne Lucille Le Verrier. Ce couple habita à la fois 6 rue de l’Oratoire dans Paris 1er, où Lucien avait son bureau d’architecte, et 40 avenue de Paris à Eaubonne. Cette dernière maison n’existe plus, ayant été remplacée par un ensemble d’habitations et de commerces dans les années 1960 (dont le magasin « Nord-Confort »)

Médaille de Maurice Imbert représentant Henri-Marcel Magne

Henri Marcel Magne fut professeur d’art appliqué aux métiers au Conservatoire national des Arts et métiers de Paris, comme son père.

Alors que la nécessité d’un lien entre l’art et la science se fait sentir à la fin du XIXème siècle, un décret vient d’annoncer, le 10 mars 1898, la création, au Conservatoire national des Arts et Métiers [de Paris], d’une chaire d’art appliqué aux métiers. Lucien Magne présente sa candidature, qui est retenue. Premier titulaire, entré en fonctions le 1er février 1899, il occupera cette chaire durant 17 années. Après une interruption due à la guerre de 1914-1918, son fils, Henri Marcel Magne, lui succédera en 1919.

Henri-Marcel est élève en architecture à l'école des beaux-arts de Paris. Il se forme ensuite à la peinture dans les ateliers de Luc-Olivier Merson, d’Albert Maignan et d’Alfred Paul Marie Panon Desbassayns de Richemond (1857-1911).

Il se tourne ensuite vers la décoration monumentale qui lui permet de relier l'architecture et la peinture. Il réalise des peintures murales, des cartons et des maquettes de vitraux pour des édifices civils et religieux. Grâce à ses relations amicales et professionnelles avec les architectes en chef des monuments historiques il peut travailler sur les monuments historiques en Île-de-France et dans la Marne.

Quand son père, Lucien Magne, est nommé architecte de la basilique du Sacré-Cœur en 1905, Henri-Marcel Magne travaille avec son frère, René Magne, au cabinet d'architecture de son père, rue de l'Oratoire.

On lui doit, entre autres, la décoration de la basilique du Sacré-Cœur dont il fournit les cartons pour les vitraux des tribunes, des rosaces, de cinq des chapelles du déambulatoire et de la chapelle de la Vierge. Tous ces vitraux du Sacré-Cœur ont été détruits par le bombardement de 1944.

(Ci-contre: le vitrail « L’onction des malades » dont Henri Marcel réalisa la maquette pour l’église de Caurel-les-Lavannes.)

Il participe à la rédaction de L'Art appliqué aux métiers dont la publication a été initiée par Lucien Magne en 1913 et terminée par Henri-Marcel en 1933.

Henri Marcel décède à Champagne-sur-Seine le 1er juillet 1944. Comme les autres membres de la famille Magne, Henri Marcel est enterré à Eaubonne dans le caveau familial (tombe n° 29, ancien cimetière d’Eaubonne, 2ème division, 4ème section).. Sa femme, Émilie Muraour, qu’il a épousé en 1904, y repose à ses côtés.

(Pour un article très complet sur sa vie et son œuvre, lire l'article de Vanessa ASPART (2009) dans la revue « Livraisons d'histoire de l'architecture » https://lha.revues.org/217)

(Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Marcel_Magne, et article de Gérard Ducoeur, de 2010, sur le site de Valmorency)

Collectionneurs et mécènes, mais pas artistes

(22) Louis Joseph Auguste COUTAN

est reconnu comme collectionneur averti d’œuvres d’art à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi comme peintre amateur. En 1806 il vend à Michel Régnault de Saint-Jean d’Angély, conseiller d’État, ministre d’État, secrétaire d’État de la Famille Impériale sa propriété de l'Abbaye du Val à Mériel (95) contre le château dit "Philippson" d'Eaubonne. Aujourd’hui ce bâtiment existe toujours au 10 rue de Soisy à Eaubonne, et héberge des associations de retraités et le Collège du Temps Retrouvé.

Ce château fut initialement construit pour loger le poète Saint-Lambert qui se trouvait à l’étroit dans le Petit-Château de Ledoux de l’autre côté d’Eaubonne avant d’être cédé à Régnault de Saint-Jean d’Angély en 1800. Coutan habite le château avec sa femme, Lucienne Haguet qu'il épouse en 1807.

Louis-Joseph Auguste Coutan avait épousé Lucienne le 5 mai 1807 à Paris, dont la mère, Marie Hauguet, vint s'installer à Eaubonne vers 1828. On relève son nom comme propriétaire d'une grande maison juste à côté du Château Philippson, au n° 6 ter de la rue de Soisy. Aujourd’hui cette maison, agrandie par les propriétaires qui ont suivi, est connue aujourd'hui sous le nom de Résidence La Vallée.

Louis Joseph Auguste Coutan devient un riche amateur d'art, possédant une collection impressionnante de tableaux de Bonnington, Charlet, Decamps, Delaroche, Géricault, Prud'hon, etc. Il saura détecter les premiers talents de l'école de peinture romantique française. Parmi ceux-ci, on peut nommer Géricault, Ingres, et l'anglais Bonington.

Henry de Chennevières, dans La gazette des beaux-arts de juillet 1883, esquisse une biographie de Louis-Joseph Coutan :

« M. Coutan avait été l'un des marchands de tableaux les mieux achalandés de la Restauration ; il florissait vers 1820, et le romantisme étalait à ses vitrines ses premières productions. Doué d'un flair infaillible, il devina les vrais maîtres de l'époque et les soutint de son crédit et de ses influences. Il était leur ami et un peu leur père ».

Coutan avait compris très tôt le talent du peintre Théodore Géricault et avait acquis pour sa collection dix toiles et dessins. Elles iront enrichir le Louvre.

Plus tard il s’intéressa à Ingres. Coutan lui commandait deux tableaux Ce fut le début d'une solide amitié avec M. et Mme Coutan, qui furent considérés par les historiens de l'art comme les protecteurs d’Ingres. Ce dernier peignit pour Mme Coutan une Petite Baigneuse (ci-joint à gauche) maintenant au Louvre, qui répétait la Baigneuse de 1808, mais où il avait rajouté six personnages, esquissant ainsi le Bain Turc. » On ne sait pas si Ingres fit le portrait de Madame Coutan. Il lui offrit une réduction, à la sépia, du portrait de Mme Devançay, avec cette dédicace : Ingres à Mme Coutan. Il lui donna aussi le dessin de la Famille Forestier. Ces deux œuvres sont aujourd'hui au musée du Louvre.

Bonington, Isabey, Decamps, Charlet étaient dans l'usage d'offrir à l'honorable marchand une esquisse ou une « première pensée » de leurs ouvrages importants, tout comme Prud'hon.

Louis Joseph Auguste Coutan mourut le 22 février 1830 et une partie de sa collection fut mise en vente, dont « La petite baigneuse", qui changea plusieurs fois de propriétaires avant d'être achetée par le Louvre en 1908.

(Sources : largement inspiré de l’article complet de Jacques Rioland sur le site de Valmorency (actuellement indisponible). Les lecteurs souhaitant en savoir plus pourraient consulter l'article très détaillé De Hervé Collet sur Regnaud de Saint-Jean-d’Angély sur le site du Cercle Historique d'Eaubonne.

(23) Les OCAMPO "père et fils"...

Charles-Vincent OCAMPO et son fils adoptif Camillo Colcerasa OCAMPO sont les propriétaires successifs du pavillon Saint-Lambert, 10 rue de Soisy à Eaubonne, devenu de nos jours le « Château Philipson » d’après le Préfet Gilbert Philipson (1908-1983) qui en était le propriétaire suivant et qui l’a légué à la ville d’Eaubonne à son décès en 1983. Ce bâtiment abrite aujourd’hui des associations de retraités et le Collège du Temps-Retrouvé.

Charles-Vincent naît « Pedro Carlos Vicente » à Buenos Aires en Argentine en juin 1862, fils de Vicente Ocampo Gonzales et de Carlota Velasquez. Ses ancêtres (cliquez ici pour voir son arbre généalogique) sont représentatifs de ces colons espagnols ayant fait fortune en Amérique Latine, notamment en Bolivie, Pérou et Argentine, au XVIIIème siècle. Sa famille est fortunée, Charles-Vincent hérite de sommes dépassant 100 millions de Francs de l'époque, lui permettant de voyager à son aise dans le monde entier, et de poursuivre une activité de collectionneur (selon une enquête de police de janvier 1931 en vue de sa candidature de la Légion d'Honneur).

Après ses études à Buenos Aires, Charles-Vincent voyage dans le monde entier, puis s’installe définitivement à Paris en 1900, d’abord dans le 18ème Arrondissement, puis fait l’acquisition d’un hôtel particulier dans le 17ème, 11 rue Montchanin (aujourd’hui cette rue a pris le nom du résistant Jacques Bingen). Collectionneur avisé, il consacré sa vie à la constitution d’une collection d’art européen, à visée encyclopédique. Chaque œuvre devait venir compléter les grandes collections du musée du Louvre.

En 1912 il achète au négociant Cléomène Joseph DUMONT le pavillon Saint-Lambert, appelé alors le « château Dumont ». Il s’y installe avec son fils Camillo, né en Italie en 1889 et portant le titre de Baron Ocampo Colcerasa, bien qu'aucun document n'atteste l'attribution de ce titre. Les relations entre le père et ce "fils adoptif" (dont nous ne connaisspons pas les parents) sont obscures. L'enquête de moralite de 1931 met des guillemets autour du mot "adoptif" et laisse entendre un autre type de relation. Jean Veillon dans son livre sur ses "Souvenirs d'Eaubonne au XXème siècle" précise que pour la population d'Eaubonne "l'homosexualité de Charles Ocampo n'était un mystère pour personne" (page 56) raison pour laquelle il vivait en France plutôt qu'en Argentine. Pour les Ocampo en tout cas, Eaubonne était un lieu de villégiature, car ils continuent à occuper l’hôtel particulier de la rue Montchanin. La collection d’œuvres d’art était hébergée à Paris, sauf quelques tableaux exposés au château d'Eaubonne.

En 1930, le père et le fils souhaitent léguer la collection au Louvre. La liste de plus d'une centaine d'artistes des sa collection est impressionante. On y trouve Courbet, Corot, Daubigny, Delacroix, Jan van Eyck, un Botticelli, un Titien, ... et quelques faux. Ocampo exigeait que le musée leur consacre une "salle Ocampo", sans faire une sélection des oeuvres. Cependant, celui-ci refusa la donation, vraisemblablement les doutes sur certains tableaux ont motivé le refus du Louve. C’est finalement le musée du Petit Palais qui reçut les œuvres (86 tableaux), où la plupart sont visibles de nos jours. En même temps, Charles-Vincent fait don en viager de son hôtel particulier à la Ville de Paris. Aujourd’hui ce bâtiment héberge la Cinémathèque Obert-Lynen. A l’époque l'hôtel particulier est évalué à 950 000 Frs. et la collection à 6 157 000 Frs., soit environ 4 850 000 € actuels pour les deux.

Si nous ne connaissons pas les orientations politiques de Charles-Vincent, celles de son fil ont laissé une trace : dans les années 1930 il soutient activement le mouvement fasciste italien (peut-être à cause de ses origines?) comme adhérent du groupe parisien « Fascio » et responsable des jeunes fascistes de la colonie italienne de Paris, essentiellement des sportifs, qui sont placés sous sa direction. L'organisation possède ainsi un groupe cycliste, une équipe de football, un groupe pugiliste et accueille en ses locaux de petits groupes de pratiquants venus prendre des leçons de boxe et d'escrime. Mais attaqué en juin 1933 devant le directoire du Fascio, pour « attitude non conforme aux règles fascistes », et suspendu pour deux ans, ce haut notable de la diaspora italienne à Paris démissionne aussitôt de toutes les fonctions qu'il occupait dans les diverses organisations fascistes. (voir à cet propos le livre de Milza Pierre “Le fascisme italien à Paris” Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 30 N°3, Juillet-septembre 1983, p. 441).

Charles-Vincent meurt à Eaubonne le 24 septembre 1945. Ses obsèques sont célébrés 3 jours après en l'église Sacre-Coeur d'Eaubonne, suivi de son inhumation au cimetière de notre ville (après une inhumation provisoire, il est enterré dans une sépulture définitive en 1950: Ancien Cimetière, Division 14, Section 2, tombe 1). Une foule importante assiste à ces funerailles, comme l'atteste "La Dépêche" du Seine-et-Oise du 5 octobre. Le Maire, ses adjoints, les personalités divers de la Ville y participent, les notables du Département et du Ministère des Beaux-Arts font des discours élogieux... Son fils Camillo vend le pavillon Saint-Lambert au Préfet Gilbert Philipson en 1946, avant de retourner vivre en Italie. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu.

Cliquez ici pour voir une partie de la Collection Ocampo au Petit-Palais

- Paul MORSE, janvier 2020

Carte postale du 20 août 1928, collection Archives Municipales d'Eaubonne (DR) côte 8Fi320